25. Juli 1967 – Staatsbegräbnis für Dr. Thomas Dehler

Wir sollten mit einer Convair die Trauergäste nach Nürnberg fliegen. Kommandant war Seppel. Kurz vor dem Start fing es hinter dem Cockpit im linken Instrumenten-Rack an zu qualmen. Es war dieser widerlich ätzende Rauch, der bei Elektrobränden entsteht.

Während ich die vordere Kabinentür öffnete und die Treppe hinabließ, riss der Bordmechaniker einige der Geräte aus dem Rack und warf sie auf das Rollfeld.

Ich ging in die Kabine und forderte die Passagiere auf, die Maschine zu verlassen. Es dauerte eine Weile, bis alle draußen waren, weil der hintere Ausgang nicht benutzt werden konnte. Dazu wäre eine mobile Gangway notwendig gewesen, die aber auf dem Rollfeld nicht zur Verfügung stand.

Mit einer Ersatzmaschine starteten wir dann kurze Zeit später, und die Passagiere kamen trotz der Verzögerung noch rechtzeitig in Nürnberg an.

Über meinen Kommentar „Diesmal hatten wir drei Brände an Bord: Willy Brandt, einen technischen Brand und Dieter Brand,“ musste sogar Seppel lachen, was ansonsten nur selten vorkam.

Der Rückflug

Nachdem ich die Anzahl der Passagiere überprüft hatte, stellte ich fest, dass sich zwei Personen mehr an Bord befanden als auf dem Hinflug. Daraufhin entwickelte sich folgende Situation:

Seppel: „Sorgen Sie dafür, dass die beiden Passagiere, die auf dem Hinflug nicht dabei waren, das Flugzeug verlassen!“

Jetzt hatte ich ein Problem, denn es gab keine Namenliste, und vom Ansehen her waren mir nur die wenigsten bekannt. Ich ging in die Kabine und sagte:

„Es befinden sich zwei Passagiere mehr an Bord als auf dem Hinflug. Der Kommandant bittet darum, dass diese Damen oder Herren das Flugzeug verlassen.“

Allgemeines Schweigen, und da niemand Anstalten machte, sich von seinem Sitz zu erheben, ging ich wieder nach vorne. Seppel wurde schon etwas ungeduldig und rief ziemlich barsch:

„Dann versuchen Sie es nochmal!“

Ich ging also wieder nach hinten, die Reaktion war aber die gleiche wie beim ersten Mal. Nun war Seppels Geduld am Ende:

„Sagen Sie ihnen, ich werde nicht eher starten, bis die beiden Personen von Bord sind!“

Mein dritter Versuch hatte dann endlich Erfolg. Statt des Schweigens nun Gemurmel und Getuschel, eine Dame und ein Herr erhoben sich und stiegen tatsächlich aus.

Empfang bei einem Botschafter. Von links nach rechts: der Bordfunker (also ich), der Copilot, der Bordmechaniker, ein weiterer Bordmechaniker, der Botschafter und Seppel

Seppel war ein waschechter Bayer, manchmal etwas schnell aufbrausend, sehr eitel, legte besonderen Wert auf seine Frisur, die er immer peinlichst genau in Ordnung brachte, bevor er die Maschine verließ. Insgesamt aber ein liebenswerter Mensch.

Jemand hatte wohl auf der Rückseite der Einladung Autogramme gesammelt und die Karte beim Aussteigen in Wahn vergessen. Ich habe sie als Andenken aufbewahrt.

Manche Unterschriften waren schon etwas merkwürdig.

Nicht der Pilot, sondern der Bordfunker „löste das Problem” – auf Anweisung des Kommandanten.

Ein anderes „Erlebnis“ mit Seppel

Einmal waren wir über dem Mittelmeer unterwegs. Da wir keine Passagiere an Bord hatten, machte ich es mir in der Kabine bequem. Kurz nachdem wir unsere Reiseflughöhe erreicht hatten, gab es einen Knall. Schlagartig wurde es kalt und es bildete sich ein leichter Nebel. Seppel kam sofort nach hinten gestürzt, und die Ursache hatten wir schnell gefunden. Die hintere Kabinentür war einige Zentimeter weit aufgesprungen.

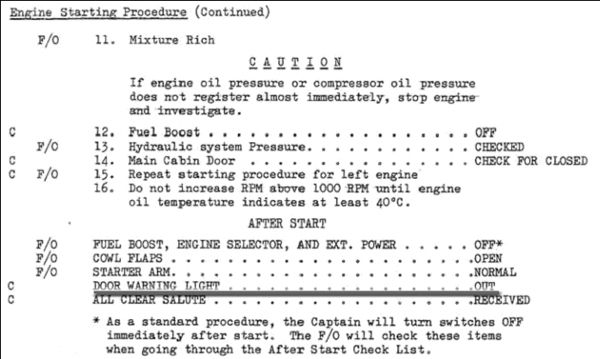

Durch das plötzliche Eindringen der kalten Außenluft war die Luftfeuchtigkeit in der Maschine im Nu kondensiert. Wir konnten die Tür wieder verriegeln. Da ich für das Schließen der Kabinentüren zuständig war, meinte Seppel, ich sei wohl für die Sache verantwortlich, ansonsten blieb er ruhig. Ich war mir aber keiner Schuld bewusst, denn für den Fall, dass die Tür nicht richtig verschlossen war, hätte im Cockpit eigentlich schon beim Start ein „Door Warning Light“ aufleuchten müssen. Somit handelte es sich wohl um ein mechanisches Problem.

Süddeutsche Zeitung vom 10.11.2006

Flugbereitschaft

Brennende Triebwerke, aufspringende Bordtüren … In Berlin kursieren Dutzende Schauergeschichten von Beinahe-Katastrophen. Geschichten von brennenden Triebwerken, aufspringenden Bordtüren und natürlich die von der Notlandung der Maschine des Ex-Außenministers Joschka Fischer, nachdem sie sich Minuten nach dem Start mit Qualm gefüllt hatte.

22. – 28. August

Shannon, Gander, Andrews, El Paso, Andrews, Gander

Während des Fluges bekam ich eine Erkältung, die mir sehr zu schaffen machte. Der Druckausgleich funktionierte (bei mir) nicht mehr und bei jedem Sinkflug hatte ich das Gefühl, der Kopf würde mir platzen. Ich war schon einige Male geflogen, wenn ich eine Erkältung hatte, aber meist handelte es sich nur um kurze Flüge, und da waren die Begleiterscheinungen noch zu ertragen.

4. – 12. September

Meine Erkältung besserte sich nicht, und ich suchte einen HNO-Arzt auf. Diagnose: Chronische Mandelentzündung. Die Mandeln sollten so schnell wie möglich entfernt werden. Ich bekam auch gleich einen Termin für den 4. September, den ich nur ungern annahm, aber mir blieb wohl nichts anderes übrig. Der Arzt kam mir etwas merkwürdig vor, deshalb nannte ich ihn im Stillen Dr. Seltsam (in Anlehnung an den Film „Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben”).

Mit einem flauen Gefühl im Magen begab ich mich am Montag gegen Abend ins Porzer Krankenhaus. Auf der Station von Dr. Seltsam war aber kein Bett frei, und ich wurde auf einer anderen Station untergebracht.

Dienstag: Vor Aufregung konnte ich kaum schlafen und war schon um 4 Uhr wieder wach. Um 8 Uhr bekam ich eine Spritze (wohl zur Beruhigung). Um 9:25 Uhr wurde ich zum Behandlungsraum von Dr. Seltsam gebracht. Außer mir trafen noch drei weitere Kandidaten ein. Wir mussten uns nebeneinander auf einen Stuhl setzen, bekamen eine Schürze um den Hals gehängt und eine Spuckschale in die Hand gedrückt, die wir bei der OP vor den Mund halten sollten. Nachdem ich sechs Betäubungsspritzen in den Hals bekommen hatte, begann um 10:40 Uhr die OP, d.h. Dr. Seltsam knipste die Mandeln mit einer Drahtschlinge ab. Die Spritzen hatten wohl nicht richtig gewirkt, denn es war äußerst schmerzhaft. Nachts konnte ich vor Schmerzen nicht schlafen. Außerdem wurde noch jemand auf mein Zimmer gebracht, der einen Unfall gehabt hatte.

Mittwoch: Ich sollte essen, weigerte mich aber, denn das Schlucken tat höllisch weh. Sprechen konnte ich auch nicht. Nachts konnte ich vor Schmerzen wieder kaum schlafen.

Donnerstag: Im Laufe des Tages waren die Schmerzen nicht mehr ganz so schlimm, so dass ich ein wenig essen konnte.

Freitag: Ich wollte etwas spazieren gehen, aber es war zu anstrengend.

Samstag: Essen und Sprechen klappte wieder einigermaßen. Ich war immer noch duselig im Kopf und schlapp auf den Beinen.

Sonntag: Insgesamt fühlte ich mich etwas besser, konnte nachmittags sogar einen längeren Spaziergang machen und wieder etwas reden. Nun kam mir auch der Gedanke, dass sich seit der OP noch kein Arzt bei mir hatte blicken lassen. Als ich eine Schwester daraufhin ansprach, meinte sie: „Dann hat er Sie wohl vergessen.“ Sie würde es ihm aber ausrichten. Dr. Seltsam erschien dann auch tatsächlich noch am Abend und entschuldigte sich damit, dass ich nicht auf seiner Station läge.

Immer noch schwach auf den Beinen, wurde ich am Dienstag entlassen.

Meine Dienstzeit bei der Bundeswehr näherte sich nun langsam dem Ende, und ich musste mir Gedanken darüber machen, wie es anschließend weitergehen sollte. Prinzipiell gab es zwei Möglichkeiten. Ich konnte meine Verpflichtungszeit auf 12 Jahre verlängern oder eventuell Berufssoldat werden. Da ich Spaß an meiner Tätigkeit als Bordfunker hatte, wären das eigentlich keine schlechten Optionen gewesen, aber es gab da etwas, was mir absolut nicht gefiel, und das war das Verhältnis zwischen Offizieren und Unteroffizieren.

Leider waren unter den Offizieren etliche, die es einen spüren ließen, dass man als Unteroffizier nicht zu ihrem Kreis gehörte. Andererseits gab es aber auch einige zu denen man durchaus ein freundschaftliches Verhältnis haben konnte. Aber auch das hielt sich in Grenzen.

Wenn wir längere Zeit unterwegs waren, lockerte sich der Umgangston, und wir konnten viel Spaß miteinander haben. Wir waren sozusagen unter uns. Das änderte sich aber, sobald wir uns auf dem Heimflug befanden. Je mehr wir uns Wahn näherten, desto größer wurde der „menschliche“ Abstand, denn nach der Landung stand man ja wieder unter Beobachtung.

Besonders krass war die Trennung von Unteroffizieren und Offizieren, wenn wir auf Militärflugplätzen untergebracht waren. Gegessen und geschlafen wurde in getrennten Einrichtungen, man traf sich allenfalls zu gemeinsamen Unternehmungen.

In Offizierskreisen wurde schon sehr darauf geachtet, dass die Distanz zu den Unteroffizieren gewahrt blieb. Typisch dafür war auch, dass sich das gesellschaftliche Leben in zwei voneinander getrennten Bereichen abspielte. Veranstaltungen fanden in Unteroffiziersheimen oder Offizierskasinos statt.

Im Standortbereich gab es die sog. Offiziers- oder Unteroffiziersghettos, in denen vorwiegend Offiziere oder Unteroffiziere wohnten. Es wurde sogar erzählt, dass sich die Ehefrauen beim Einkaufen aus dem Wege gingen, denn als Offiziersfrau war man ja „etwas Besseres“. Ob es so etwas gegeben hat, weiß ich nicht, aber vorstellen konnte ich mir das schon.

Wie dem auch sei, ich bekam diesen „Klassendünkel“ jedenfalls ziemlich krass zu spüren, weil ich mit der Tochter eines Offiziers befreundet war. Für ihn war das eine mittlere Katastrophe. Zu einem Gespräch zwischen uns ist es nie gekommen, denn für ihn stand fest: Ein Unteroffizier kommt mir nicht ins Haus! Dass seine Tochter unter dieser Situation besonders zu leiden hatte, konnte ihn auch nicht umstimmen. Zum Glück verstand ich mich aber mit ihrer Mutter recht gut, so dass ab und zu ein Hausbesuch doch noch möglich war, wenn sich ihr Gatte auf Dienstreise befand.

Bei Theodor Storm fand ich ein Gedicht, das ziemlich genau zu meiner Situation passte. Ich brauchte den Text nur geringfügig abzuändern.

Der Herr Major muss lernen den schweren Satz,

dass der Offizier in unseren Zeiten

zwar allenfalls ein Dienstpläsier,

doch sonst nichts hat zu bedeuten.

Die Mutter spricht:

„Ach, der kleine Unteroffizier,

wie der Kerl sich immer putzt!

Fehlt nur, dass mit unsereinem

er sich noch vertraulich duzt.

Setzt sich, wo wir auch erscheinen,

wie von selber nebenbei,

Oberstleutnants könnten meinen,

dass es heiße Freundschaft sei.

Und es will sich doch nicht schicken,

dass man so mit jedem geht,

seit mein Mann im Staatendienst

im Majoresrange steht.

Habe ich doch auch verboten

meiner Tochter …la:

Keinen Umgang mit solch Leuten,

aus, vorbei und basta!

Ach, ein kleines bisschen offizierlich,

so ein bisschen – ja, wir sind’s!

Wäre er es auch – natürlich,

dann ging’s.“

In den letzten Monaten meiner Dienstzeit wurde mir angeboten, an einer Umschulung zum Navigator teilzunehmen. Mit einem anschließenden Lehrgang hätte ich dann auch Offizier werden können. Voraussetzung war eine Verpflichtung auf 12 Jahre. Auf den ersten Blick klang das zwar sehr verlockend, aber unter den gegebenen Umständen ging ich davon aus, dass ich in den Augen der „echten“ Offiziere dann ein Offizier „zweiter Klasse“ geworden wäre.

Tut mir Leid, dass das nicht sehr schmeichelhaft klingt, aber ich habe es nun mal so empfunden. Es soll auch keine Verallgemeinerung sein, denn es gab sicher auch Ausnahmen. Zumindest einige davon habe ich kennen gelernt.

Alles in allem führten meine Überlegungen schließlich dazu, dass ein weiterer Verbleib bei der Bundeswehr für mich nicht in Betracht kam.

Eigentlich hatte ich schon immer vor, Lehrer zu werden, was aber daran gescheitert war, dass ich kein Abitur hatte und mir auch die finanziellen Voraussetzungen für ein Studium fehlten. Durch die „berufsfördernden Maßnahmen der Bundeswehr“ sah das nun wesentlich besser aus, und somit entschied ich mich dafür, diesen Weg einzuschlagen.

8. – 9. Oktober: Paris. Wie früher schon erwähnt, war das Tragen von Uniform außerhalb von militärischen Einrichtungen (Militärflugplätze, Kasernengelände) in bestimmten Ländern untersagt. Zu diesen Ländern gehörte auch Frankreich. Normalerweise zogen wir uns direkt nach der Landung um, bevor wir das Flugzeug – in diesem Fall auch eine militärische Einrichtung – verließen. Manchmal sahen wir das aber nicht so eng.

Für die Fahrt zu unserem Hotel, das in der Innenstadt lag, hatten wir uns ein Taxi gemietet. Der Fahrer wollte wohl den kürzesten Weg nehmen, aber der führte ausgerechnet durch das Quartier Latin mit seinen engen Gassen und geschäftigem Treiben. An den Fußgängern kamen wir nur noch im Schritttempo vorbei, und so dauerte es auch nicht lange, bis einige erkannt hatten, dass da vier Deutsche in Uniform im Taxi saßen. Im Nu waren wir von wütenden Franzosen umringt, die mit den Fäusten auf das Taxi trommelten und uns auf das Übelste beschimpften. Wir waren froh, als wir die Gegend unbeschadet hinter uns gelassen hatten. Mit so was hatten wir nun wirklich nicht gerechnet.

Viel unterwegs

16. Oktober, Montag: [Wahn – Kitzingen, Wahn] [Wahn – Paris]

17. Oktober, Dienstag: Paris, Frankfurt, Wahn

18. Oktober, Mittwoch: Wahn, Schleswig, Karup (Dänemark), Oslo

19. Oktober, Donnerstag: [Oslo – Wahn] [Wahn – Eggebeck]

20. Oktober, Freitag: Eggebeck, Hamburg, Brüssel, Wahn

Mit 41 Geistlichen an Bord starteten wir um 9 Uhr mit der Convair in Eggebeck. Kurz vor Hamburg funktionierte am rechten Motor die Propellerverstellung nicht mehr, und der Motor musste abgestellt werden. Die Landung mit einem Motor verlief ohne Probleme. Da die Reparatur bis zum Nachmittag dauern sollte, wurden die Passagiere von einer DC6 abgeholt und nach Wahn gebracht. Nachdem unsere Maschine wieder einsatzfähig war, flogen wir nach Brüssel, um eine DC6-Besatzung abzuholen.

Wenn ein Motor während des Fluges ausfiel, musste der Propeller in Segelstellung gebracht werden. Man nannte das Verfahren „Feathering“. Dadurch wurde einerseits vermieden, dass der Propeller durch den Fahrtwind ins Rotieren kam (wind-milling) und andererseits wurde der Luftwiderstand reduziert.

Das Fliegen mit einem Motor und das Feathering wurden geübt. Diese Aufnahme entstand bei einem Übungsflug mit einer DC3. Links unten sieht man die Spitze eines Propellerflügels, der in Segelstellung steht.

21. Oktober, Samstag: Wahn, Turin, Rom

In Rom haben wir in einem Kloster übernachtet, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie wir zu dieser etwas außergewöhnlichen Unterkunft kamen.

22. Oktober, Sonntag: Rom, Brüssel, Wahn

Beim Start in Rom verspürten wir kurz vor dem Abheben einen ungewöhnlich harten Schlag. Der Kommandant vermutete, dass möglicherweise ein Reifen geplatzt oder das Fahrwerk beschädigt sei. Während des Fluges nach Brüssel war mir bei dem Gedanken an die bevorstehende Landung schon etwas mulmig zu Mute.

Als wir in Brüssel ankamen, informierte der Kommandant den Tower von unserem Problem und bat um eine Sichtkontrolle. Dazu überflogen wir zweimal in niedriger Höhe den Tower, während die Controller mit Ferngläsern unsere Fahrwerke nach Beschädigungen absuchten. Zumindest optisch schien alles in Ordnung zu sein, und wir bekamen die Landeerlaubnis. Da eine Bruchlandung aber immer noch nicht auszuschließen war, standen die Löschfahrzeuge für alle Fälle neben der Runway in Bereitschaft. Die Landung erfolgte dann „schrittweise“. Der Kommandant setzte die Maschine mehrmals sanft auf und zog sie wieder etwas hoch. Bei jedem Aufsetzen erhöhte er die Belastung des Fahrwerks, bis wir schließlich ganz am Boden waren. Es war mal wieder gut gegangen.

23. Oktober, Montag: Wahn, London, Wahn

24. Oktober, Dienstag: Wahn, Memmingen, Wahn

Eigentlich sollten wir nach Luxemburg fliegen. Als wir mittags dort ankamen, waren die Wetterbedingungen aber so schlecht, dass wir nicht landen konnten (Nebel, Sichtweite 300 m). Die Passagiere bestanden darauf, dass wir über Luxemburg warten sollten, bis sich das Wetter gebessert hätte. Wir drehten erstmal ein paar Runden im Holding Pattern (Warteschleife), währenddessen ich der Einsatzleitung in Wahn mitteilte:

Passagiere wollen über ELLX (Luxemburg) warten.

Die Antwort war: Entscheidung liegt beim Kommandanten.

Der entschied: Wir fliegen zurück nach Wahn.

Ich gab nach Wahn durch: Haben ELLX verlassen, voraussichtliche Landezeit in EDDK (Köln) 1440.

Inzwischen hatten sich die Wetterbedingungen aber auch in Köln verschlechtert, so dass eine Landung nicht möglich war, und wir bekamen die Anweisung nach Memmingen zu fliegen, wo wir um 16:30 Uhr landen konnten. Von dort aus ging es abends zurück nach Wahn.

25. Oktober, Mittwoch: Wahn, Nürnberg, Fürstenfeldbruck, Nürnberg, Wahn

26. Oktober, Donnerstag: Bereitschaft

27. Oktober, Freitag: Bereitschaft

28. Oktober, Samstag: Wahn, Neubiberg, Rom

29. Oktober, Sonntag: Rom, Wahn

Bis zum nächsten Flug wurde ich zum Wachdienst eingeteilt.

07. – 13. November: Shannon, Gander, Andrews, El Paso, Andrews, Lajes

Abgesehen davon, dass zwischenzeitlich beide Kurzwellengeräte ausfielen, IFF (identification friend or foe) und das Anti Collision Light (rotes Drehlicht, um Zusammenstöße zu vermeiden) nicht mehr funktionierten, und an einem Motor der Supercharger (Kompressor) defekt war, ein ganz „normaler“ USA-Flug.