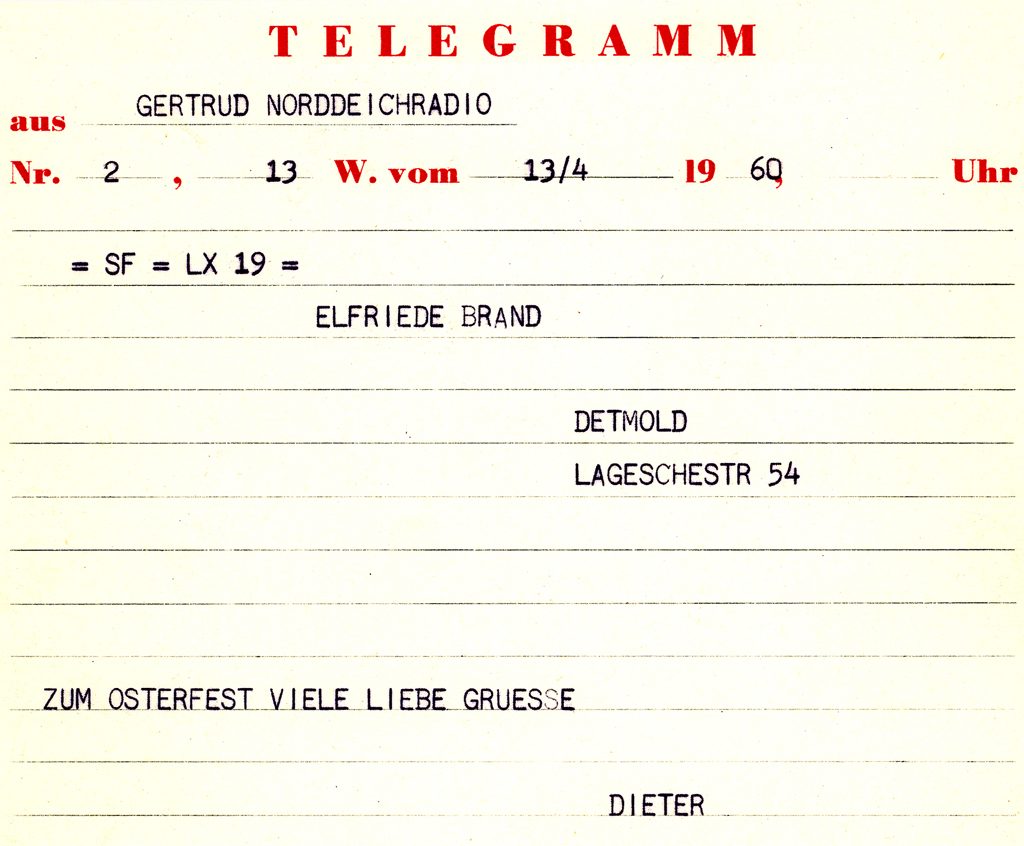

22. Januar

Die Nordsee empfing uns genauso stürmisch wie wir sie auf der Heimreise verlassen hatten, und so ging es weiter bis Lissabon. Durch Zufall lernte ich während der Überfahrt einen Matrosen kennen, der etwas anders gestrickt war als der Rest der Mannschaft. Der Matrose – er hieß Willi – kam eines Tages in meine Kabine und erwischte mich dabei, als ich gerade „Krieg und Frieden“ las. Ich rechnete schon damit, dass jetzt das übliche Lästern anfangen würde (Wat is dat denn fürn Scheiß, solltest ma lieba nen Krimi lesen.), aber das Gegenteil war der Fall. Willi war hellauf begeistert.

Zu seiner Reiselektüre gehörten mehrere Bücher von Tolstoi und Dostojewski, und so war er froh, dass er sich endlich mal mit jemandem darüber unterhalten konnte. Er hatte sich bisher genauso als Außenseiter gefühlt wie ich, aber jetzt hatten wir beide einen „Gleichgesinnten“ gefunden, und das war endlich mal etwas Erfreuliches. Was die Seefahrt betraf, so stand für Willi schon seit einiger Zeit fest, dass für ihn spätestens nach diesem Jahr Schluss sein sollte. Ich versuchte ihn zwar umzustimmen, aber er ließ sich nicht davon abbringen.

Lissabon

26. Januar

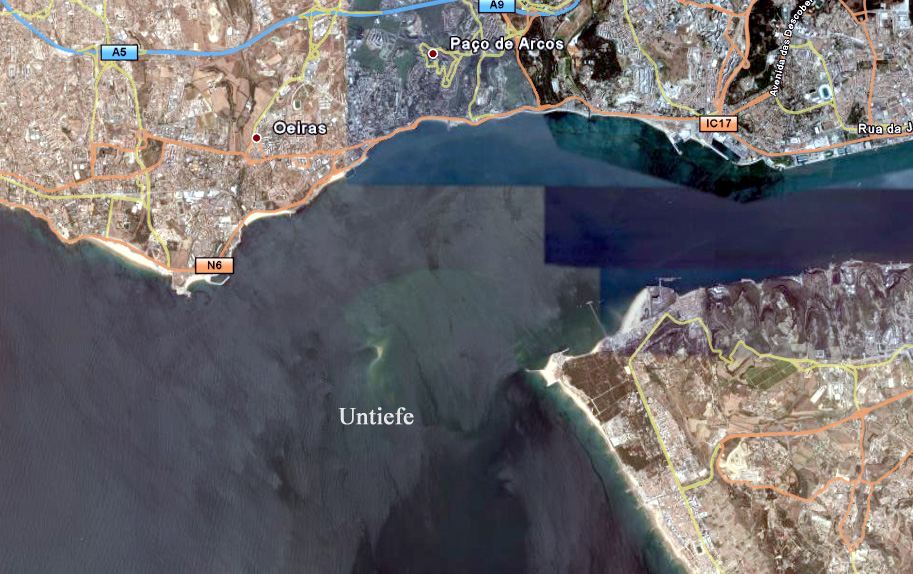

Die Einfahrt in den Tejo stellte alles in den Schatten, was ich bisher beim Steuern erlebt hatte. So ziemlich in der Mitte der Flussmündung liegt eine Barre (Sandbank, Untiefe), an der sich die schwere Dünung brach, die vom Atlantik her angerollt kam.

Wegen der hohen Wellen, die das Schiff von hinten trafen, war es für mich nahezu unmöglich, den Kurs zu halten. Der Bug drehte entweder in Richtung Küste oder auf die Barre zu. Gleichzeitig stampfte das Schiff und neigte sich von einer Seite auf die andere. Je näher wir an die Barre kamen, desto schlimmer wurde es. Ich merkte, wie ich vor Anspannung immer mehr verkrampfte.

Nachdem wir die Untiefe passiert hatten, war das Schlimmste überstanden. Kurze Zeit später befanden wir uns hinter der Landabdeckung, und das Wasser war ruhig, als ob nichts gewesen wäre. Ich versuchte, meine Hände vom Steuerrad zu lösen, aber das gelang mir zunächst nicht. Ich konnte die gekrümmten Finger einfach nicht bewegen. Erst ganz allmählich ließ der Krampf nach. An die Pier kamen wir an diesem Tag nicht mehr und mussten vor Lissabon ankern.

27. Januar

Um 4 Uhr war die Nacht zu Ende, die Vorbereitungen für die Löscharbeiten begannen, um 7 Uhr lagen wir an der Pier. Die Hafenarbeiter fielen sofort über das Schiff her, so dass wir erst um 10 Uhr zum Frühstücken kamen. Spät abends ging ich mit Willi und Jimmy an Land. Wir brauchten unbedingt Abwechselung und machten die Nacht durch. Gegen 7 Uhr waren wir wieder an Bord, gerade noch rechtzeitig zum Dienstantritt. Den ganzen Tag über gab es keine Möglichkeit zum Schlafen, denn um 24 Uhr sollten wir auslaufen.

29. Januar

Nachdem wir ausgelaufen waren, ging ich in meine Kabine und legte mich auf den Fußboden, denn bis zum Beginn der 4 Uhr Wache in die Koje zu gehen, lohnte sich nicht mehr. Um 3 Uhr wachte ich aber vor Kälte schon wieder auf. Während der Wache fielen mir immer wieder die Augen zu, obwohl ich krampfhaft versuchte, dagegen anzugehen. Nach der Wache konnte ich endlich schlafen. Abgesehen von der kurzen Unterbrechung war ich inzwischen 52 Stunden auf den Beinen.

31. Januar

Mittags ankerten wir vor Algier, abends konnten wir an die Pier.

1. Februar

Es kam des Öfteren vor, dass ich während meiner Wache dem 3. Offizier zugeteilt war. Eigentlich hätte er seinem Alter entsprechend einen wesentlich höheren Rang haben müssen, aber anscheinend mangelte es ihm dazu an Fähigkeiten, und ich fragte mich manchmal, wieso er es überhaupt bis zum 3. Offizier geschafft hatte.

Der Mann war äußerst merkwürdig. Rötlich blasse Gesichtsfarbe, ein runzlig verkniffener Gesichtsausdruck, schmutzigbraune Zähne, kleine magere Statur. Wenn er auf die Brücke kam, grundsätzlich derselbe Spruch: „Moin, fine weer heute?!“ (Er wollte wohl wissen, was ich vom Wetter hielt.) Für sein Äußeres konnte er ja nichts, aber den Sadismus, mit dem er mich behandelte, den nahm ich ihm sehr übel. Er schikanierte mich bei jeder Gelegenheit, und weil ich völlig machtlos war, musste ich alles schlucken. Da hatte sich eine Menge angestaut.

Er hatte mich den ganzen Tag schon herumgescheucht und kritisiert. Abends hatte ich zuletzt Backschaftsdienst und musste das Geschirr und die Bestecke spülen, abtrocknen und in die Schränke einräumen. Nachdem ich damit fertig war, zitierte er mich zu sich und meinte, er hätte das Geschirr kontrolliert und es sei nicht sauber. Ich solle es noch mal spülen. Da ich genau wusste, dass das Geschirr sauber war, sagte ich ihm das auch und weigerte mich. Daraufhin erwiderte er, ich würde die Konsequenzen schon zu spüren bekommen. Jetzt hatte ich einen Zustand erreicht, in dem mir alles egal war, auch die Konsequenzen. Ich schwor mir: Bei der nächsten Schikane schlägst du ihm die Faust ins Gesicht.

Abends liefen wir aus Algier aus, und ich hatte zu allem Überfluss auch noch die 20 – 24 Wache mit ihm. Als ich auf die Brücke ging und dann am Ruder stand, hatte ich nur einen Gedanken, wenn er dir quer kommt, dann schlägst du zu. Ich wartete förmlich darauf. Während der Wache brabbelte er dann irgendwelches ostfriesisches Zeug, ging aber nicht weiter auf den Vorfall ein. Ich beruhigte mich langsam und konnte wieder klar denken. Wenn ich zugeschlagen hätte, wäre meine Laufbahn mit ziemlicher Sicherheit an diesem Tage beendet gewesen.

7. Februar

Um 8 Uhr machten wir in Istanbul fest und liefen am nächsten Tag um 21 Uhr wieder aus.

9. Februar

Kurzer Zwischenaufenthalt in Izmir

Athen

11. Februar

In Piräus legten wir zunächst an einer kleinen Pier außerhalb des eigentlichen Hafens an. Der Grund dafür war wohl auf die Kisten zurückzuführen, die dort entladen werden mussten. Über den Inhalt war uns aber nichts bekannt. Jedenfalls lagen wir in einem Sperrgebiet, und auf dem Gelände befanden sich Lagerhallen für Munition.

Nachmittags hatte ich frei und wollte in die Innenstadt von Athen. Das war aber nicht so einfach, denn eigentlich hätte ich eine Fähre nehmen müssen, um aus dem Sperrgebiet rauszukommen.

Das dauerte mir aber zu lange. So mogelte ich mich durch die Hallen – was eigentlich strengstens verboten war – und schaffte es auch, das Gelände zu verlassen. Nach einer Stunde Busfahrt war ich in Athen, und mein Weg führte mich als Erstes natürlich zur Akropolis.

Ich kam mit einer netten Wienerin ins Gespräch, die sich hier gut auskannte und mir die einzelnen Bauwerke erklärte.

Die Propyläen, der Haupteingang zur Akropolis mit dem Tempel der Göttin Nike

Der Parthenon wurde zu Ehren der Göttin Athene gebaut.

Das Erechtheion

Neben anderen Gottheiten wurde hier der Meeresgott Poseidon verehrt.

(auch Erechtheos genannt)

Sechs Mädchenstatuen, die Karyatiden, tragen das Dach.

Das Odeion des Herodes Atticus

Das Theater am Südhang der Akropolis ist für seine hervorragende Akustik berühmt, wovon wir uns auch selbst überzeugen konnten. In den Sommermonaten finden hier Konzerte und Theateraufführungen statt.

So gegen 21 Uhr war ich wieder in Piräus, nur wusste ich nicht, wie ich den Hafen erreichen sollte. Ich setzte mich auf gut Glück in einen Bus, von dem ich annahm, dass er in die Richtung fahren würde, landete aber am Bahnhof und hatte nun vollkommen die Orientierung verloren. Niemand sprach Englisch oder Deutsch, und auf allen Schildern standen griechische Buchstaben, die ich nicht verstand. Es war zum Verzweifeln. Jetzt versuchte ich es mit einem Taxi und erreichte auch tatsächlich die Gegend, in der sich das Sperrgebiet befand, von dem ich nachmittags losgezogen war.

Das gesamte Gebiet war von einer hohen Steinmauer umgeben, in der sich mehrere bewachte Eisentore befanden. An einem dieser Tore hatte mich der Taxifahrer abgesetzt. Ich ging also in das Wachhäuschen und versuchte den Posten klarzumachen, dass ich zu meinem Schiff wollte. Aber vergebens, sie reagierten unfreundlich und konnten oder wollten mich nicht verstehen. Einer der Wachmänner dirigierte mich dann zum Tor, und ich stand wieder auf der Straße. In welche Richtung sollte ich jetzt gehen, nach links oder nach rechts? Ich entschied mich für links. So lief ich eine Weile, sah aber nichts, was auf einen Hafen hindeutete und kehrte wieder um. Am Wachhaus versuchte ich es noch einmal, aber wieder ohne Erfolg, nur dass sie noch mürrischer reagierten.

Jetzt ging ich also in die andere Richtung. Inzwischen war es schon spät in der Nacht, und obwohl es keine Straßenlaternen gab war die Beleuchtung hervorragend. Ein strahlend heller Vollmond tauchte alles in ein unwirkliches Licht. Und ich kam mir auch schon ziemlich unwirklich vor, während ich an der Steinmauer entlangtrottete.

Die Mauer war etwa zweieinhalb Meter hoch, aber an der Stelle, an der ich gerade vorbeikam, fehlte oben ein Stück. Und wenn ich springen würde? – Ich sprang. Ich konnte mich am oberen Rand der Mauer festhalten, und mit den Füßen fand ich auch Halt. Dann zog ich mich nach oben und saß nun im hellen Mondlicht auf der – einen halben Meter dicken Mauer. Von hier hatte ich jetzt einen recht guten Überblick.

Direkt vor mir lag ein freier Platz mit Lagerhallen an den Seiten. Soweit ich das erkennen konnte, sah es dahinter genauso aus, aber ganz am Ende, und das war ausschlaggebend für meine nächste Entscheidung, sah ich Kräne und Schiffsmasten. Da musste die „Gertrud“ liegen.

Ich überlegte also nicht lange und ließ mich fallen. Dummerweise lag der Boden ein gutes Stück tiefer als auf der Straßenseite, und damit gab es kein Zurück mehr. Aber das wollte ich ja auch nicht. Ich rappelte mich wieder auf, wartete noch einen Augenblick im Schatten der Mauer und lauschte auf verdächtige Geräusche. Es blieb aber alles ruhig, und so schlich ich langsam in gebückter Haltung über den Platz in Richtung Pier.

Nach etwa 30 Metern hörte ich plötzlich in nicht allzu großer Entfernung Hundegebell. Erst war es nur ein Hund, aber innerhalb von Sekunden bellte es auf dem ganzen Gelände. Und dann sah ich, wie vor mir zwei große Schäferhunde auftauchten, gefolgt von einer Meute kleinerer Hunde. Ich blieb wie angewurzelt stehen, und mein erster Gedanke war, sie dürfen dir nicht in den Rücken fallen, du musst wieder in den Schutz der Mauer.

Ich wich also langsam zurück, während die Meute immer näher kam. Die Schäferhunde jagten hin und her und bleckten die Zähne. Jeden Augenblick rechnete ich damit, dass sie mich anspringen würden. Ich ging auf sie zu und schrie sie an, was sie aber auch nicht weiter beeindruckte. Es schien aussichtslos, aber dann kam endlich die Rettung. Von irgendwoher ertönten laute Pfiffe, Kommandos wurden gerufen, zwei Wächter tauchten auf, und die Hunde beruhigten sich.

Was nun geschehen würde wusste ich nicht, aber schlimmer konnte es nicht mehr werden. Die Wachmänner brachten mich in ihr Wachhaus und wollten mich vernehmen. Das scheiterte aber wieder an unseren Sprachschwierigkeiten. Sie hatten wohl verstanden, dass ich zur Besatzung eines Schiffes gehörte, und das reichte, um mich laufen zu lassen.

Einer schob mich durch das Tor und deutete mit der Hand in eine bestimmte Richtung. Nach diesem „Umweg“ stand ich wieder auf der Straße, nicht weit von der Stelle, wo ich über die Mauer geklettert war. Dennoch war ich erleichtert – es hätte schlimmer ausgehen können.

Ich folgte der Richtung, die der Wachmann mir gezeigt hatte und kam tatsächlich im Hafengebiet an. Aber damit war ich noch nicht auf dem Schiff. Das lag ja im Sperrgebiet, und dahin kam man nur mit der Fähre, wenn man sich als Besatzungsmitglied ausgewiesen hatte. Die Fähre war zwar da, aber es war inzwischen Mitternacht, und sie fuhr nicht mehr. Ich hätte bis zum nächsten Morgen warten müssen. Es war wie verhext, jetzt musste ich mir hier auch noch den Rest der Nacht um die Ohren schlagen, obwohl ich die „Gertrud“ schon sehen konnte.

Während ich etwas ziellos auf der Pier entlangschlenderte, sah ich, dass in einem kleineren Gebäude noch Licht brannte, und direkt vor dem Gebäude lag ein Kahn mit einem Außenbordmotor. Wenn da noch jemand wach war, so dachte ich mir, gab es vielleicht doch noch eine Chance. Und tatsächlich, in einem Raum saßen drei junge Männer und spielten Karten. Obwohl sie schon etwas angesäuselt waren, verstanden sie, was ich wollte.

Zuerst lehnten sie mein Anliegen strikt ab. Dann nannten sie mir einen Wucherpreis, den ich aber beim besten Willen nicht bezahlen konnte. Ich machte ihnen den Vorschlag, sie sollten im Laufe des Vormittags zum Schiff kommen, und ich würde ihnen dann das Geld geben. Falls ich nicht da wäre, sollten sie nach meinem Namen fragen. Zu ihrer Sicherheit zeigte ich ihnen noch meinen Personalausweis. Damit waren sie einverstanden. Um 1 Uhr war ich wieder an Bord. Odysseus ließ grüßen, die Irrfahrt war beendet.

12. Februar

Als wir morgens beim Frühstück saßen, erzählte ich meine Geschichte. Kaum hatte ich ausgeredet, war die Empörung groß. Was, das willst du bezahlen? Kommt gar nicht in Frage. Die Gangster haben dich übers Ohr gehauen. Die sollen bloß kommen, wir werden ihnen einen Empfang bereiten, den sie so schnell nicht vergessen. So riefen alle durcheinander. Das klang irgendwie nach Kameradschaft und in der Tat, nachdem in Bremen eine fast neue Decksmannschaft angeheuert hatte, war das Arbeitsklima wesentlich besser geworden.

Gegen Mittag tauchte das Boot auf, und die Griechen riefen meinen Namen. Meine Kumpels hatten sich mit Eisenstangen und Holzlatten bewaffnet und bauten sich an der Reling auf. Nach einem unflätigen Wortgefecht und entsprechenden Drohgebärden zogen die Griechen wieder ab. Nachmittags verließen wir das Sperrgebiet und machten im Frachthafen fest. Abends waren fast alle Decksleute an Land. Ich wäre auch gerne mitgegangen, musste aber bis 24 Uhr arbeiten. Am nächsten Tag liefen wir gegen 16 Uhr aus.

15. Februar

Es ging nach Zypern, wo wir zuerst den griechischen Hafen Limassol anliefen. Am nächsten Tag fuhren wir weiter nach Famagusta, im türkischen Teil der Insel. Diese Reihenfolge war aufgrund der politischen Spannungen zwischen Griechen und Türken wichtig. Umgekehrt hätte man uns das Einlaufen verweigert.

18. Februar

Während der Fahrt nach Tel Aviv wurden die Schotte abgebaut und die Luken gesäubert. In Luke 2 waren große Öllachen, die wir mehrmals mit Sägemehl bestreuten, um das Öl zu binden. Wir lagen hier auf Reede und löschten (entluden) Kistenholz.

Jerusalem

21. Februar

Wir ankerten vor Jaffa. Ich bekam einen freien Tag und fuhr mit dem Bus nach Jerusalem.

Jerusalem liegt etwa 60 Kilometer von der Küste entfernt in den Bergen. Die Gegend sah eigentlich ziemlich trostlos aus, aber während der Busfahrt sah ich immer wieder fertige oder im Bau befindliche Terrassen. In mühevoller Handarbeit wurden dort Steine aufeinandergeschichtet. Eine harte, aber letzten Endes wohl doch erfolgreiche Methode, um in dieser Steinwüste den Regen aufzufangen und etwas anzupflanzen.

Von Mai 1948 bis Juli 1949 hatte der erste Palästinakrieg stattgefunden, der auch „Israelischer Unabhängigkeitskrieg“ genannt wird. Einige militärische Überbleibsel lagen immer noch am Straßenrand. Vielleicht ließ man sie absichtlich als eine Art Mahnmal dort liegen.

Zu mehr als einem Besuch in der „Halle der Erinnerung“, einer Gedenkstätte für die Opfer des Holocaust, reichte leider die Zeit nicht. Mit dem Bus ging es dann wieder zurück nach Jaffa.

29. Februar

Während der vergangenen Woche bekamen wir als Ladung jede Menge Kisten mit Jaffa-Apfelsinen. Für die Heimreise wurden 13 Tage angesetzt, und diese Zeit durften wir auf keinen Fall überschreiten, denn sonst wären unsere Apfelsinen überreif gewesen, und wir hätten sie nur noch bei Schwartau zur Marmeladen-Verarbeitung abliefern können.

Bei mir hatten sich in den letzten Tagen Zahnschmerzen eingestellt, die immer schlimmer wurden. Ich hätte zwar zum Zahnarzt gehen können, aber so lächerlich das heute klingen mag, ich hatte Angst, mich von einem jüdischen Arzt behandeln zu lassen, also hoffte ich, dass ich es bis Deutschland aushalten würde. Gegen 21 Uhr liefen wir aus.

3. März

Ich konnte vor Zahnschmerzen kaum noch schlafen. Das Wetter wurde von Tag zu Tag schlechter.

6. März

Der ganze Gaumen tat mir weh, das Kauen wurde zur Qual. Ich spülte mit Whisky, aber das half auch nicht. Dann ging ich zum Dritten, und der gab mir Jodtinktur und Kamillenextrakt zum Spülen.

9. März

Die Zahnschmerzen ließen für kurze Zeit nach. Das Wetter war unverändert schlecht, Sturm und Regen. Jeden Tag wurde die Temperatur in den Luken und der Zustand der Apfelsinen überprüft.

15. März

Endlich geschafft. Nachmittags liefen wir nach 15 Tagen Sauwetter in Hamburg ein. Die Apfelsinen hatten es überstanden, und ich auch.

16. März

Morgens ging ich zum Zahnarzt. Ein Zahn war vereitert. Ich bekam zwei Spritzen, und der Zahn wurde gezogen. Die Spritzen hatten keine Wirkung, es tat jedenfalls höllisch weh.

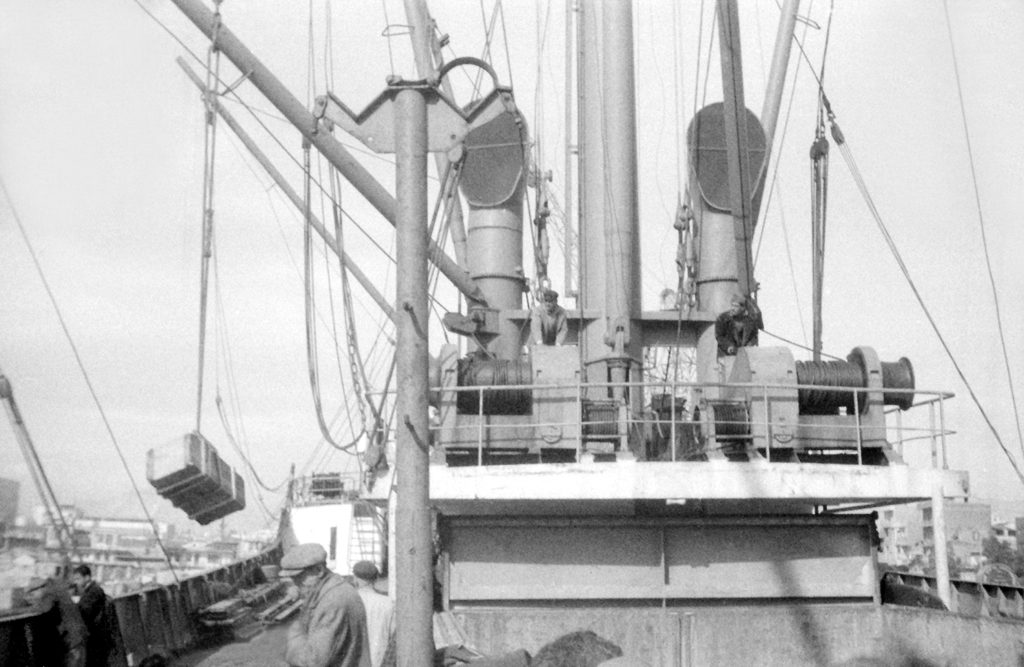

Im Dock

21. März

Heute wurde die „Gertrud“ eingedockt, und so konnte ich sie das erste Mal aus dieser etwas ungewohnten Perspektive betrachten.

Während der letzten Reise war an einer Stelle die Bordwand eingedrückt worden und musste repariert werden. Deshalb hat man hier einen Einblick in die „Innereien“.

25. März

Gegen 11 Uhr wurden wir ausgedockt und fuhren zum Laden an die Stückgutpier. In den vergangenen 10 Tagen waren Willi und ich oft an Land, und wir trafen uns mit Kurt Groth, der seinen Urlaub in Hamburg verbrachte. Seine Mutter – für mich war sie immer die Oma – besaß einen älteren Flachbau, in dem genügend Platz war, so dass wir dort auch übernachten konnten. Am 26. liefen wir kurz nach 20 Uhr aus.

27. März

Weil in Bremen wieder alles belegt war, mussten wir vor Blexen (gegenüber von Bremerhaven) ankern. Um 21 Uhr machten wir in Bremen fest.

29. März

Wir übernahmen den Proviant für die nächste Reise, verstauten ihn und fuhren weiter nach Rotterdam.

2. April

In Rotterdam wusch ich Farbe an der Außenseite der Brücke und half beim Auftakeln des Schwergutbaums. Mittags liefen wir aus.

3. April

Um 4 Uhr machten wir in Antwerpen fest. Ausnahmsweise wurde an diesem Sonntag mal nicht gearbeitet.

5. April

In Antwerpen kam der Rest der Ladung an Bord. Gegen Mitternacht wurde seeklar gemacht, und die nächste Reise begann. Vor uns lagen rund 10 Tage auf See, der nächste Hafen war Patras. Das Wetter war relativ gut, es wurde auch langsam wärmer.