Finanziell sah es bei mir inzwischen nicht mehr ganz so schlecht aus. Zusätzlich zum Grundgehalt erhielt ich eine Flugzulage und bei längerer Abwesenheit vom Standort eine Reisekostenvergütung. Deshalb konnte ich mir jetzt mein erstes eigenes Auto leisten. Die Wahl fiel auf einen Citroen 2CV, auch „Ente“ genannt. Mein Traumauto war es zwar nicht, aber der günstige Anschaffungspreis und die geringen Unterhaltskosten waren ausschlaggebend. Der Fahrkomfort war allerdings mehr als bescheiden, und so sollten sich unsere Wege schon bald wieder trennen.

Bei unserem nächsten Flug nach El Paso, am 23. Februar, mussten wir wetterbedingt von der Standard-Flugroute abweichen.

Vorgesehen war eigentlich die Nordroute, also Prestwick – Harmon – Mc Guire. In Prestwick stellte sich jedoch heraus, dass die in Frage kommenden Landeplätze auf Neufundland (Harmon und Gander) wegen starken Schneefalls und Vereisung geschlossen waren. Die Südroute schied auch aus, denn Lajes konnte wegen Starkwind nicht angeflogen werden und war ebenfalls geschlossen. Da der Treibstoff zum Erreichen eines anderen Flugplatzes nicht ausgereicht hätte, blieb als einzig möglicher Ausweichflughafen Keflavik auf Island. Das bedeutete zwar einen erheblichen Umweg nach Norden, aber von dort aus konnten wir Mc Guire im Direktflug noch erreichen (Flugzeit 12 Std. 35 Min.).

Die nächsten beiden Flüge mit der DC6 gingen wieder nach Afrika. Am 5. April flogen wir über Malta nach Khartum, der Hauptstadt des Sudan.

Wenn ich nicht auf der DC6 eingesetzt war, flog ich natürlich fast täglich mit der DC3 und häufig waren es auch mehrere Flüge an einem Tag. Da konnte es schon mal passieren, dass die zulässige Einsatzzeit überschritten wurde.

Hierzu ein Eintrag aus meinem Funkertagebuch vom 26. April 65.

Anfrage: Auf dem Weg nach EDCS (Schleswig) stundenmäßig überzogen.

Landung in Wahn zum Austausch der Besatzung oder Auftrag beenden?

Antwort: Auftrag durchführen

In dieser Woche sah es beispielsweise so aus:

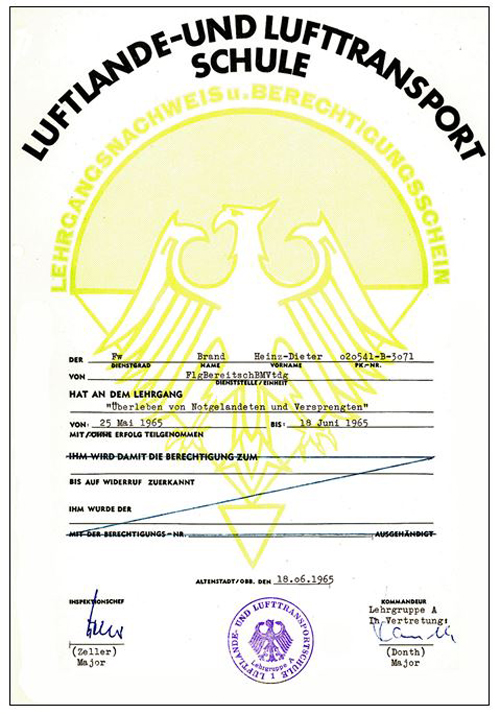

Der nächste Lehrgang, zu dem ich abkommandiert wurde, nannte sich „Überleben von Notgelandeten und Versprengten“, im Fliegerjargon „Survival-Lehrgang“. Diesen Lehrgang fand ich für das fliegende Personal – im Gegensatz zu meinem ABC-Lehrgang – schon recht sinnvoll. Schaden konnte es ja nicht, wenn man Techniken erlernte, die einem möglicherweise das Überleben außerhalb der zivilisierten Welt ermöglichen würden. So fuhr ich also guten Mutes am 24. Mai nach Schongau und meldete mich in der Kaserne der Luftlande- und Lufttransportschule in Altenstadt.

Der Lehrgang begann am nächsten Morgen.

1. Tag: Dienstag

Es fing alles ganz harmlos an. Morgens Begrüßung und Einweisung, nachmittags sportliche Übungen und Konditionstraining

2. Tag: Mittwoch

Sportliche Übungen und Konditionstraining

3. Tag: Donnerstag

Morgens sportliche Übungen und Konditionstraining, nachmittags frei

4. Tag: Freitag

Konditionstraining, Judoübungen, eine „Belastbarkeitsübung“ bei der wir uns nebeneinander auf den Rücken legen mussten, und die Ausbilder dann über diese menschliche „Brücke“ marschierten, wobei sie mit ihren Kampfstiefeln nur auf unsere Bäuche traten.

5. Tag: Samstag

Nahkampftechniken und Ende der „Einstimmungsphase“

6. Tag: Montag

Ab jetzt ging es zur Sache. Mittags wurden wir zum „Sauwaldhof“ – einem nördlich von Altenstadt gelegenen Gehöft – gefahren. Vorgesehen war „ein nächtlicher Orientierungsmarsch in einem fremden Gelände“. Nicht vorgesehen war, dass es in Strömen regnete. Jede Gruppe bekam ein Luftbildfoto in das mehrere Orientierungspunkte eingezeichnet waren und einen Kompass. Meine Gruppe schaffte es auch tatsächlich, diese Punkte zu finden, und gegen 2 Uhr waren wir wieder in der Unterkunft.

7. Tag: Dienstag

Nahkampftechniken, Trampolinspringen, Unterricht

8. Tag: Mittwoch

Morgens Dauerlauf, nachts wieder ein Orientierungsmarsch

Diesmal bekamen wir einen Kartenausschnitt und mussten die Orientierungspunkte anhand von Marschzahlen finden, was uns bis auf einen Punkt auch gelang.

9. Tag: Donnerstag

Nach einem ausgiebigen Frühstück – für den Rest des Tages gab es nichts mehr – Sachen gepackt und an den Lech gefahren. Rettungsinseln aufgebaut und darin übernachtet. War so unbequem, dass ich kaum geschlafen habe.

Für die Transportflieger gab es Rettungsinseln.

Die Jet-Piloten mussten in ihren Einmann-Schlauchbooten übernachten.

10. Tag: Freitag

Morgens wurden wir in Dreiergruppen eingeteilt. Jede Gruppe bekam ein Schlauchboot. Wir wurden instruiert, den Lech bis zu einem Sammelpunkt hinunterzufahren, der kurz vor einer Staustufe lag, in die wir auf keinen Fall geraten durften. Aber für den Notfall waren dort Motorboote stationiert.

Nur mit einer vagen Vorahnung und drei Paddeln ausgerüstet, platzierten wir uns auf den Schlauchbootwülsten und ließen uns treiben. Anfangs war das noch ganz lustig, aber schon bald verengte sich das Flussbett und der Spaß hörte auf. Die Strömung nahm rapide zu, Felsbrocken und Strudel tauchten auf, und obwohl wir uns mit aller Kraft bemühten den Kurs zu halten, schlug das Boot quer und kenterte.

Wir trieben nun im eiskalten Wasser (8° C), sammelten Boot und Paddel wieder ein, und weiter ging’s. Aber es dauerte nicht lange, bis wir wieder im Wasser lagen, nur mit dem Unterschied, dass wir diesmal ein Paddel verloren. Wir trieben direkt auf eine Kiesbank zu, die uns sehr gelegen kam, denn wir waren mittlerweile völlig entkräftet und froren wie die Schneider. Nachdem wir unsere Klamotten ausgewrungen und uns einigermaßen erholt hatten, konnten wir die Fahrt ohne weitere Zwischenfälle fortsetzen.

Leider musste ich im Nachhinein feststellen, dass meine Minox als Unterwasserkamera überhaupt nicht geeignet war, aber da ich sie schon am nächsten Tag zu einem Fotohändler bringen konnte, war sie noch zu retten. Ich hatte sie mir angeschafft, weil sie aufgrund ihrer geringen Ausmaße in jede Jackentasche passte. Andererseits waren die Fotos aber miserabel und eigneten sich nur sehr bedingt für Vergrößerungen. Daher sind auch viele meiner Fotos qualitativ nicht gerade hochwertig.

11. Tag: Dienstag

Über die Pfingsttage hatten wir frei, aber danach war wieder volles Programm angesagt. Morgens mussten wir zuerst lernen wie man die Landung nach einem Fallschirmabsprung möglichst unbeschadet übersteht. Das nannte sich „Pendelausbildung“ und fand in der Pendelhalle statt.

Am Gurtzeug hängend wurde man mit einer Art Flaschenzug etwa 4 m hoch unter die Hallendecke gezogen. Ab jetzt war man voll und ganz dem Wohlwollen des Ausbilders ausgeliefert. Er hielt das Ende des Flaschenzugs in der Hand und konnte somit die Pendelbewegungen und die Fallgeschwindigkeit regulieren. Man wusste nie, wie lange man dort oben baumeln und aus welcher Höhe der freie Fall erfolgen würde.

Irgendwie musste man es auch noch schaffen, sich während des Pendelns in eine richtige Lage zu versetzen, damit man auf den Füßen landete und sich über die linke oder rechte Schulter abrollen konnte. Das war alles nicht ganz einfach, und obwohl wir auf Schaumstoffmatten landeten, verstauchten oder brachen sich einige Kameraden schon bei den ersten Versuchen die „Haxen“.

Als Nächstes war der „Turmsprung“ an der Reihe. Der 12 m hohe Turm sah von unten gar nicht so bedrohlich aus. Ganz oben befand sich ein Raum mit einer Luke. Wenn man dort angelangt war, wurde man in die Gurte der „Laufkatze“ eingeklinkt und auf Kommando des Ausbilders sprang man aus der Luke. Von der Turmspitze aus waren bis zu einem 50 m entfernten Erdwall Stahlseile gespannt, die schräg nach unten verliefen. Nach etwa 5 m im freien Fall wurde man von den Gurten der Laufkatze abgefangen, und an deren Rollen hängend schwebte man in Richtung Erdwall, wo man von Helfern aufgefangen und ausgeklinkt wurde.

Beim Anlegen des Gurtzeugs stellte ich fest, dass die Beingurte durch den häufigen Gebrauch in der Mitte eingeknickt waren, wodurch sich die Auflagefläche natürlich erheblich verringerte. Darauf wurde jedoch keine Rücksicht genommen.

Solange ich während des Aufstiegs nicht nach draußen sah, hatte ich keine Probleme. Aber da die Seitenwände fehlten, ließ sich das nicht immer vermeiden, und je höher ich kam, desto schwummeriger wurde mir. Oben angelangt, legte sich das für kurze Zeit wieder, denn ich befand mich in einem relativ geschlossenen Raum, und bis ich an der Reihe war und an die Luke treten musste, dauerte es noch ein paar Minuten.

Dann kam der Augenblick der Wahrheit. Der Ausbilder klinkte mich ein, überprüfte mein Gurtzeug und gab mir letzte Instruktionen. Ich sollte in die Öffnung treten, beide Hände von außen gegen den Rahmen drücken, leicht in die Knie gehen, mich kräftig nach vorn abstoßen und vor allen Dingen den Kopf senkrecht halten.

Gesagt, aber nicht getan. Als ich in die Öffnung trat, sahen die Kameraden am Boden so winzig aus, dass ich eine völlig andere Vorstellung von 12 m Höhe bekam. Dadurch weigerte sich auch alles in mir, die Hände von außen an den Rahmen zu legen. Der Ausbilder half nach. Ich ging dann zwar in die Knie um mich abzustoßen, aber die waren so weich, dass sie einknickten und ich wie ein nasser Sack ins Leere fiel.

Der freie Fall wurde abrupt gebremst, und im selben Augenblick verspürte ich rechts und links einen Schlag gegen den Kopf. Offensichtlich hatte ich ihn nicht senkrecht gehalten und wurde im wahrsten Sinne des Wortes „schlagartig“ daran erinnert, als sich die beiden Gurte strafften. Unangenehm bemerkbar machten sich auch noch die Beingurte, während ich dem Wall entgegenrauschte. Die Erde hatte mich zwar wieder, aber da noch ein weiterer Sprung vorgeschrieben war, musste ich umgehend wieder antreten. Viel besser verlief der allerdings auch nicht.

Damit war das Programm für den Vormittag beendet. Für den Nachmittag war „Abseilen“ im Gelände vorgesehen. Zuerst mussten wir ein Stück marschieren. Der Weg endete an einem Steilhang, an dem es 30 m senkrecht in die Tiefe ging. Unten verlief eine Straße, und zwischen Straßenrand und Hang lagen große und kleine Felsbrocken, der ideale Landeplatz.

Eine spezielle Sicherheitsausrüstung gab es nicht, hätte man ja im Ernstfall auch nicht gehabt. Zunächst zeigten uns die Ausbilder wie man so was mit einem Stück Seil und ein paar Knoten improvisiert. Der Abstieg sollte in Sprüngen erfolgen, und dazu war es wichtig zu wissen, wie man das Abstiegsseil um Schulter und Hüfte zu schlingen hatte, um damit die Abstände bei den Sprüngen zu regulieren. Danach demonstrierte uns ein Ausbilder, dass das Verfahren auch funktionierte. Dazu stellte er sich rückwärts an den Rand der Felswand, ließ sich langsam nach hinten kippen und stieß sich mit den Füßen ab. Nach drei Sprüngen war er sicher unten angekommen. Uns wurde aber geraten, kleinere Abstände zu wählen.

Die meiste Angst hatte ich, als ich mich nach hinten kippen lassen musste. Aber einmal in der Waagerechten, sah ich ja nicht mehr den Abgrund unter mir. Dadurch war die Angst auch rasch verflogen, so dass ich mich auf den ersten Sprung konzentrieren konnte. Der verlief noch etwas zögerlich, aber dann fing es sogar an Spaß zu machen, und die Abstände wurden immer größer. Als ich mich dem Boden näherte, musste ich natürlich nach unten schauen, um die letzten Sprünge richtig abzuschätzen. Das war aber auch kein Problem mehr.

12. Tag: Mittwoch

Unser Hauptquartier war jetzt der Sauwaldhof. Die Unterkunft bestand aus Zelten, die wir aus Ästen und alten Fallschirmen gebaut hatten. Durch den häufigen Regen war der Boden aufgeweicht, und nach und nach verdreckte alles. Den Tag über lernten wir, wie man Tierfallen aufbaut und nach Indianerart Feuer macht. Nachts war der erste Dauermarsch fällig, zur Eingewöhnung nur 25 km. Gegen 6 Uhr waren wir wieder zurück. Ich hatte Blasen an den Füßen und fühlte mich ziemlich geschlaucht.

13. Tag: Donnerstag

Dauerregen. Hühner geschlachtet. Sie wurden zwar geliefert, dann aber freigelassen. Beim Einfangen beteiligte ich mich noch, aber das Schlachten überließ ich den Kameraden. Die Methode bestand darin, dass man ein Huhn am Hals ergriff und so lange durch die Luft wirbelte, bis der Hals abgedreht war. Anschließend wurden sie auf dem – nach Indianerart erzeugten Feuer – gebraten und verzehrt.

14. Tag: Freitag

Dauerregen. Frösche und Schnecken gesammelt, gebraten oder gekocht. Dazu Salat aus irgendwelchen Wildkräutern. Gegen Abend Zelte abgebrochen.

15. Tag: Samstag

Morgens wurden wir mit dem Hubschrauber in ein unbekanntes „feindliches“ Gelände geflogen. Um uns auch noch den letzten Rest von Orientierung zu nehmen, drehte sich der Hubschrauber mehrmals im Kreis. Da wir uns über einem Sumpfgelände befanden, konnte er nicht landen, und wir mussten aus ca. 2 m Höhe abspringen.

Unser Auftrag lautete:

Ihr seid in einem „feindlichen“ Gebiet notgelandet und müsst euch mit Hilfe von V-Männern zu einem Stützpunkt durchschlagen. Auf der Karte findet ihr die Position eures ersten V-Mannes. Von ihm erhaltet ihr weitere Instruktionen. Ihr seid Teil einer Übung des Heeres. Motorisierte Verbände, Hubschrauber und Hundestaffeln werden versuchen, euch aufzuspüren und gefangen zu nehmen. Die Soldaten sind hoch motiviert. Für jeden Gefangenen erhalten sie einen zusätzlichen Urlaubstag. Verhandeln lohnt sich also nicht. Falls ihr in Gefangenschaft geratet, müsst ihr mit einer Strafe rechnen. Es ist strengstens untersagt, irgendwelche Gehöfte oder Wohngebäude anzulaufen, um sich dort zu verstecken oder mit Zivilisten Kontakt aufzunehmen. Ihr marschiert in Zweiergruppen. Für den Fall, dass ihr dringend telefonieren müsst, bekommt jeder 50 Pfennig.

Zuerst gelang es uns – wir waren eine Zweiergruppe – anhand der Karte festzustellen, wo wir uns überhaupt befanden. Danach legten wir die Marschroute fest und machten uns auf den Weg. Da die Route durch bewaldetes Gebiet führte, fühlten wir uns verhältnismäßig sicher, aber das war ein Trugschluss. Schon nach etwa 10 km waren wir von einigen Pionieren umzingelt und überwältigt. Man verband uns die Augen, fesselte unsere Hände mit Draht und fuhr uns mit einem Jeep zu ihrem Biwak. Dort wurden wir ins Verhör genommen und „gefoltert“.

Ein Soldat spielte lässig mit seinem Kampfmesser vor unseren Augen, stellte sich dann hinter uns und fuhr mit der Klinge mehrmals über unseren nackten Rücken. Gleichzeitig goss ein anderer etwas warmes Wasser hinterher. Da man das aber nicht sehen konnte, fühlte es sich ziemlich echt an, und man hatte das Gefühl, als schlitzten sie einem die Haut auf, und das Blut würde den Rücken hinunterlaufen. Das war wohl ein Teil der Bestrafung.

Der andere Teil bestand darin, dass man uns mit dem Jeep wieder an die Stelle zurückbrachte, an der wir losgegangen waren. So langsam gerieten wir unter Zeitdruck, denn wir mussten ja abends noch den V-Mann erreichen. Nachdem wir von ihm die Position für den nächsten V-Mann erhalten hatten, entschieden wir uns zu einer anderen Strategie, um nicht wieder in Gefangenschaft zu geraten.

Normalerweise hätten wir uns jetzt einen Platz zum Übernachten gesucht und wären am Morgen aufgebrochen um gegen Abend den Zielort zu erreichen. Wenn wir nun aber die Nacht durchwanderten, bestand die Chance, dass unsere „Feinde“ schliefen, und wir konnten schon am nächsten Morgen dort sein, ein Versteck zum Schlafen suchen und uns abends beim V-Mann melden.

16. Tag: Sonntag

Gegen Morgen hatten wir unser Ziel erreicht. Bisher waren wir knapp 40 km gelaufen. Auf der Suche nach einem Schlafplatz entdeckten wir „rein zufällig“ ein kleines Bauernhaus. Allen Verboten zum Trotz gingen wir hinein und fragten, ob wir uns bis zum Abend irgendwo verstecken könnten. Vielleicht waren die Leute solche Fragen von früheren Übungen her schon gewohnt, jedenfalls drückte uns der Bauer ein paar alte Zeitungen in die Hand, die wir als Unterlage benutzen sollten und führte uns auf den Dachboden.

Abgesehen von einer dicken Staubschicht, die bei jedem Schritt aufwirbelte, hatten wir nun ein ideales Versteck. Wir beseitigten den Staub so gut es ging und legten uns auf die Zeitungen. Danach sahen wir zwar aus wie Bergleute nach der Schicht, aber wir waren im Trockenen und konnten uns endlich ausruhen. Kurze Zeit später kam auch noch die Bäuerin und brachte uns ein Tablett mit Kaffee, Brötchen und gekochten Eiern. Während wir frühstückten erklangen von irgendwo her die sonntäglichen Kirchenglocken.

Es war richtig beschaulich, bis da plötzlich ein Störelement aufkam. Zuerst hörten wir Hundegebell, dann Stimmen, Geschrei, Schüsse (Platzpatronen). Es konnte sich nur um einen Suchtrupp handeln, der auf „Feinde“ gestoßen war. Wie wir später erfuhren, hatten sich einige Kameraden auf den Bäumen versteckt und waren dort erwischt worden. Nach einer Weile wurde es dann wieder ruhiger und wir konnten bis zum Abend durchschlafen und unbehelligt unseren V-Mann aufsuchen. Damit war die vorletzte Etappe erreicht. Das letzte Ziel war ein Stadel, den wir nach einem Marsch von 8 km völlig durchnässt und frierend in der Nacht erreichten.

17. Tag: Montag

Um 6 Uhr holte uns ein Hubschrauber ab und brachte uns wieder zum Sauwaldhof. Damit war die Schinderei beendet. Bis Mittag konnten wir uns ausruhen, nachmittags war Unterricht über Verhalten in Kriegsgefangenschaft.

18. Tag: Dienstag

Unterricht über Kommunismus

19. Tag: Mittwoch

Noch mal Unterricht über Kommunismus, abends Abschlussfeier

Von dem, was ich gelernt hatte, brauchte ich zum Glück nie etwas anzuwenden. Deshalb kann ich auch nicht beurteilen ob es mir geholfen hätte. Fallschirme waren bei der Flugbereitschaft – jedenfalls in den Passagiermaschinen – inzwischen abgeschafft worden.