Wir lassen uns eine Glatze schneiden

Am 18. Januar war mein Urlaub zu Ende. Die „Frauenfels“ lag in Bremen, und ich war gegen Abend wieder an Bord. Am 22. Januar ging es nach Hamburg und am 26. Januar nach Antwerpen. Hier kam unser Bootsmann auf eine etwas verrückte Idee, er sagte nämlich: „Wenn alle mitmachen, lasse ich mir nach Rotterdam eine Glatze schneiden.“ Ich fand das wohl ziemlich lustig, jedenfalls sagte ich schon mal zu. Am 2. Februar liefen wir in Rotterdam ein. Nachdem die letzte Ladung an Bord war, machten wir seeklar, und am 4. Februar liefen wir aus. Unser nächstes Ziel sollte Marseille sein, danach Genua und weiter durch den Suez-Kanal nach Bombay.

Wir hatten ja nun Rotterdam verlassen, und somit war – versprochen ist versprochen – die Glatze fällig. Pongo wollte inzwischen auch mitmachen, und so scherten wir uns eines Abends kurz entschlossen gegenseitig die Haare. Schon bald folgten so an die 12 Besatzungsmitglieder unserem Beispiel. Offiziere waren verständlicherweise nicht dabei. Erstaunlich, was da alles für Schädelformen zum Vorschein kamen. Wir hatten selten so viel Spaß.

Bernd (in der Mitte) bereitete es ein besonderes Vergnügen, jedem, den er erwischen konnte, mit der flachen Hand eins auf den Schädel zu klatschen. Wir fanden das gar nicht witzig.

Da versucht er es gerade wieder.

Links der Bootsmann, rechts Pongo

und das bin (war) ich.

Ich habe ja schon mal versucht zu erklären, wie eine Ladeluke seefest gemacht wird. Im unteren Bild kann man das in etwa erkennen.

Auf der Persenning liegen flexible Eisenlatten, sog. Querlatten, die sie auf die Lukendeckel pressen. In der unteren rechten Ecke sieht man eine Schalklatte, eine Schalkklampe und einen Holzkeil. Wenn der Holzkeil zwischen die Schalkklampe und die Schalklatte getrieben wird, drückt er sie gegen den umgeschlagenen Rand der Persenning. So ist sie relativ gut gegen Sturm und überkommendes Wasser gesichert. Das war schon eine Menge Arbeit, die beim Öffnen und Verschließen der Luken anfiel.

10. Februar

Ankunft Marseille. Wir konnten wegen der kurzen Liegezeit nicht an Land.

11. Februar

Gegen Mittag vor Genua geankert, weil wir keinen Lotsen bekamen. Pongo lenzte abends eine halbe Flasche Rum, schlug einen Stuhl kaputt und randalierte. Ein Kollege musste für ihn die Wache übernehmen.

12. Februar

Der Lotse kam, und um 6 Uhr liefen wir in den Hafen ein. Nach dem Mittagessen konnten wir an Land. Beim Anblick der vielen Glatzköpfe haben die Italiener wohl gedacht, wir seien gerade aus dem Stadtgefängnis geflohen oder entlassen worden. Jedenfalls wurden wir von zwei misstrauischen Polizisten angesprochen, die unsere Pässe sehen wollten.

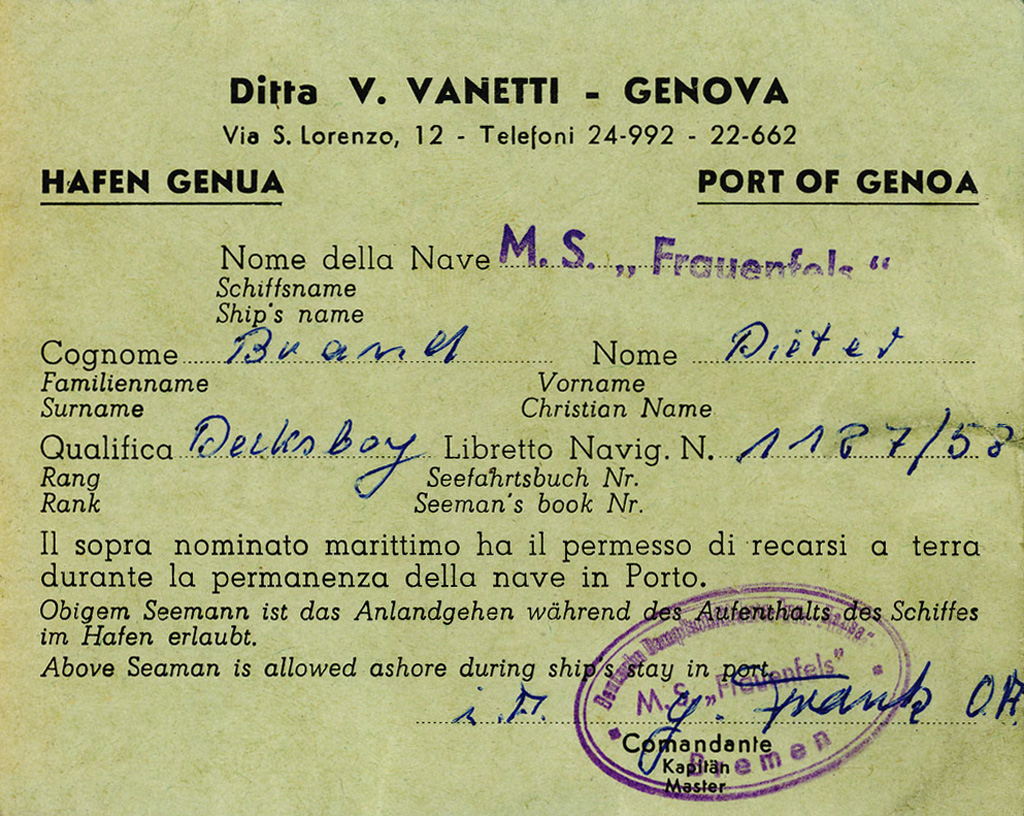

Mit diesem Ausweis konnten wir sie aber von unserer Harmlosigkeit überzeugen. Sie erzählten uns dann, die Gefängnisinsassen seien alle kahl geschoren, damit man sie bei einer Flucht schneller identifizieren könne. Das hatten wir bei unserem Späßchen allerdings nicht einkalkuliert.

13. Februar

Letzter Tag in Genua, gegen Abend liefen wir aus.

Von Genua nach Bombay

15. Februar

Auf Wache bediente ich zum ersten Mal einen Sextanten. Wir fuhren durch die Straße von Messina. An Steuerbord konnten wir den Ätna sehen, aber nur den schneebedeckten Gipfel, der über den Wolken zu schweben schien.

16. Februar

Mittags passierten wir Kreta, starker Seegang von der Seite. Weil ich das Bullauge in meiner Kabine nicht schnell genug schließen konnte, drang Wasser ein. Es erwischte mein Radio, und es gab einen Kurzschluss. Der Schaden ließ sich aber beheben.

18. Februar

Port Said. Während der Wartezeit kamen wieder die Händler an Bord. Diesmal erwarb ich eine Schreibmappe aus Leder. Ich erhielt auch einen Brief, aber der war noch von der ersten Reise und schon fünf Monate alt. Mittags ging es in den Kanal. An der Einfahrt stand eine neue Kanone.

19. Februar

Die Fahrt durch den Kanal verlief wie bei der ersten Reise, aber es war zum Glück nicht so heiß. Abends ankerten wir vor Suez.

20. Februar

Um 6 Uhr morgens wurde der Anker aufgeholt. Nächster Hafen Port Sudan. Während der Fahrt durch den Golf von Suez hatten wir zu beiden Seiten Landsicht. An Backbord waren die Berge auf der Sinai-Halbinsel zu sehen und an Steuerbord die Ausläufer der Arabischen Wüste.

22. Februar

Ankunft in Port Sudan. Einige sudanesische Hafenarbeiter hatten für unseren Geschmack recht ausgefallene Frisuren. Sie trugen lange, gewellte Haare, die aber nicht nach unten hingen, sondern in die Höhe standen. Das geht natürlich nicht ohne einen kosmetischen Trick. Erklärt wurde uns das so: Eine breiartige Masse aus Kameldung wird in die nach oben gehaltenen Haare geschmiert. Wenn der Brei getrocknet ist, bleiben die Haare so stehen. In der Frisur steckte meist auch ein Kamm oder ein Stäbchen, womit sich die Leute von Zeit zu Zeit die Kopfhaut kratzten, möglicherweise juckte es ja.

23. Februar

Am Nachmittag Auslaufen Port Sudan, nächster Hafen Bombay. Im Roten Meer wollten wir noch Haifische angeln, aber es biss keiner an.

27. Februar

Arabisches Meer. Heute wurde eine Rettungsbootsübung durchgeführt. Bei langsamer Fahrt warf der 3. Offizier eine Rauchboje über Bord, aber sie funktionierte nicht. Danach versammelten wir uns am Rettungsboot auf der Steuerbordseite und legten Schwimmwesten an. Erfreulicherweise hatten wir schon das neue Modell mit Kopfstütze. Das Rettungsboot wurde außenbords geschwungen, aber nicht zu Wasser gelassen. Nach einer kurzen Belehrung und dem Einschwingen des Bootes war die Übung beendet. Manchmal tauchten ganz in der Nähe Wale auf. Wenn es dunkel war, übte ich das Morsen mit dem Signalscheinwerfer.

2. März

Nach acht Tagen und ca. 4.000 km auf See liefen wir nachmittags in die Bucht von Bombay ein, wo wir zunächst ankerten. Der Agent der Hansa Reederei kam an Bord und brachte die Post. Ich erhielt drei Briefe. Wir erfuhren, dass wir nur kurze Zeit in Bombay bleiben würden, aber später noch mal zurückkämen.

3. März

Gegen 17 Uhr konnten wir in den Hafen. Dazu mussten wir aber zunächst durch eine Schleuse. Auf dem Gelände um die Schleuse standen einige ärmlich gekleidete Inder, die entweder zum Zuschauen oder zum Betteln gekommen waren. Unter ihnen befand sich auch eine sehr hübsche junge Frau mit einem Baby. Während des Schleusens führte sie eine fast schon zirkusreife Darbietung auf. Dazu verrenkte sie ihren Körper derart, dass wir dachten, sie sei aus Gummi. Offenbar wollte sie uns damit um ein paar Rupien anbetteln. Wir hatten aber noch kein indisches Geld und konnten ihr leider nichts geben.

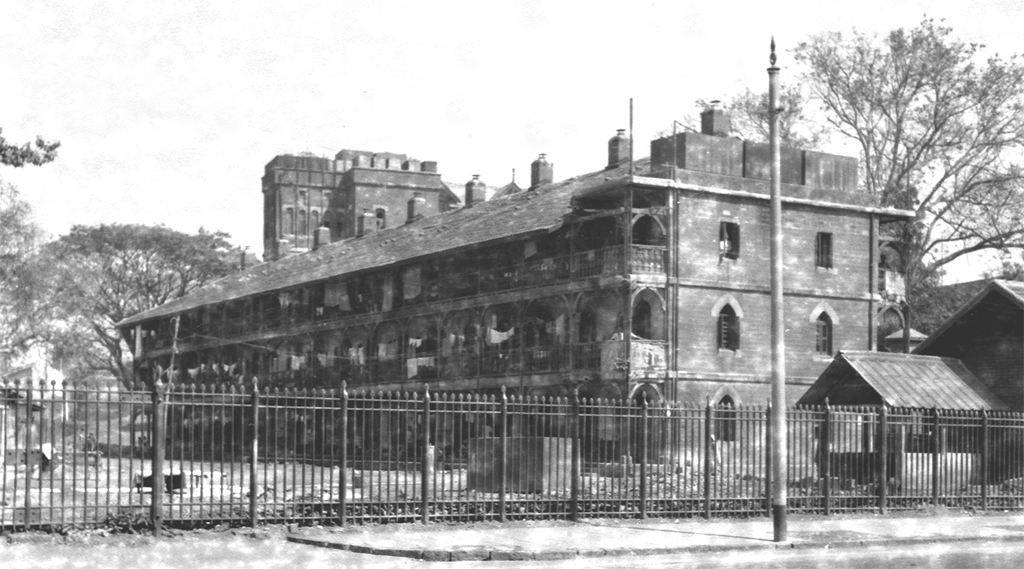

So ähnlich sah es damals an der Schleuse auch aus. Wir lagen an der rechten Seite.

Um 20:30 Uhr ging ich dann mit einem Kameraden noch an Land. Es war zwar schon dunkel, aber von dem, was wir sehen konnten, waren wir sehr beeindruckt, insbesondere von der erschreckenden Armut. Ich kaufte mir zwei Elefanten aus Ebenholz. Gegen 1 Uhr waren wir wieder an Bord.

4. März

Morgens war ich hundemüde. Ich hätte den ganzen Tag über im Stehen einschlafen können. Unter den Händlern, die an Bord kamen, waren auch Schneider, die Khaki-Sachen anboten. Sie fertigten die TeiIe sogar nach Maß an. lch bestellte mir zwei Hosen, die auch hervorragend passten.

In den Straßen von Bombay

5. März

Pongo und ich wollten so viel wie möglich von Bombay sehen. Deshalb gingen wir morgens schon um 7 Uhr an Land. Natürlich hatten wir uns über Sehenswürdigkeiten informiert, aber was schafft man schon an einem Tag in einer so riesigen Stadt?!

Unser erster Eindruck war, dass das Leben und Sterben hier auf den Straßen stattfand. Auf den Bürgersteigen und in den Hauseingängen, überall lagen Menschen. Einige schliefen noch auf dünnen Matten, manche mit einem Laken zugedeckt. Andere waren schon aufgestanden und damit beschäftigt, sich zu waschen oder einen Tee zuzubereiten. Neben den Matten lagen ein paar Habseligkeiten, und an den Hauswänden hingen Wäscheteile zum Trocknen. Soviel zum Leben.

Wir konnten dann zwei Männer beobachten, die mit einem Ochsenkarren durch die Straßen zogen. Sie hielten überall da, wo noch jemand lag und sich nicht bewegte. Dann sprachen sie die Person an, schüttelten sie, und wenn keine Reaktion kam, wurde sie auf den Karren gelegt. Auf diese Art hat man wohl jeden Morgen die Toten eingesammelt. Soviel zum Sterben, aber dazu vielleicht noch etwas.

Auf solchen Karren wurden die Toten abtransportiert.

Von meinen Fotos sind leider einige durch Salzwasser völlig unbrauchbar geworden, und viele sehen etwas fleckig aus. Aber besser so als ein Totalverlust.

Auf unserer Liste stand eine etwas makabere Art von Sehenswürdigkeit, „The Towers of Silence“ oder „Die Türme des Schweigens“. Hierbei handelt es sich um sieben Türme in einem von einer Mauer und Bäumen gegen neugierige Blicke geschützten Gelände. Die Parsen, eine indische Sekte, legen ihre Toten auf die Türme und überlassen sie den Geiern. Die Türme konnten wir nicht sehen, aber die Geier. Sie saßen in den Bäumen, bzw. kreisten über den Türmen. Diese Art der „Bestattung“ wird wohl auch heute noch praktiziert.

In diesem Gelände befinden sich „Die Türme des Schweigens“.

Mit Pongo in den „Hängenden Gärten“. Unsere Haare sind inzwischen wieder etwas nachgewachsen.

Diese Art, auf den Bus zu warten, wurde wohl von den Engländern eingeführt. Es handelt sich hier um eine etwas vornehmere Gegend.

Hier sah es nicht mehr so vornehm aus.

Ob sie ihre Kindheit überlebt haben?

Häufig wurden wir von bettelnden Kindern und Jugendlichen verfolgt. Aber es gab zum Glück immer Erwachsene, die uns von ihnen „befreiten“.

Ein junger Mann mit einem dressierten Äffchen hatte es geschafft, uns einige Kunststückchen vorzuführen. Das musste natürlich mit ein paar Rupien belohnt werden.

Ein Ausflug mit Folgen

6. März

Wecken um 5 Uhr. Ich war hundemüde. Um 7 Uhr aus der Schleuse. Es ging nach Port Ready (ca. 350 km südlich von Bombay). Gegen 23 Uhr etwa 4 km vor der Insel geankert. Ich konnte mich vor Müdigkeit kaum noch auf den Beinen halten.

7. März

Samstag. Immer noch müde, aber ab Mittag hatten wir endlich mal ein freies Wochenende, weil die Ladungsarbeiten erst am Montag beginnen sollten. Der 1. Offizier wollte mit einem der Rettungsboote einen kleinen Ausflug zur Insel machen. Das war eine willkommene Abwechselung. Der Haken war nur, dass das Rettungsboot keinen Motor hatte, es musste gepullt (gerudert) werden. Dazu waren insgesamt 12 Leute erforderlich. Die Teilnahme war freiwillig, und ich meldete mich.

Wir hatten den Wind von hinten und kamen gut voran. Kurz bevor wir den Strand erreichten, mussten wir noch durch einen etwa 40 Meter breiten Brandungsgürtel, in dem sich die mäßig hohen Wellen brachen. Das war aber kein Problem. Als wir die erste Grundberührung hatten, sprangen wir aus dem Boot und schoben es, soweit wir konnten, den Strand hinauf. Bei dem schweren Boot war das etwas mühsam. Die Gegend sah aus wie aus dem Bilderbuch, ein weißer, breiter Sandstrand, dahinter Palmen mit Kokosnüssen, Bananenstauden und alles bei strahlend blauem Himmel und einer angenehmen Temperatur.

Aus der Luft hätte das etwa so ausgesehen.

Meine Kollegen wollten nun das Landesinnere erkunden. Das hätte mich natürlich auch interessiert, aber ich wurde zur Bootswache eingeteilt. Langeweile hatte ich dennoch nicht. Ab und zu kamen Inder vorbei. Sie waren nur mit einem Fetzen Stoff bekleidet, bewunderten das Boot samt Inventar und entfernten sich wieder. Ich machte Fotos, knackte Kokosnüsse und versuchte schwimmen zu gehen. Das war aber nicht möglich, weil die Brandung zu stark war.

Im Laufe des Nachmittags bemerkte ich, dass der Wind langsam aber stetig zunahm und die Brandungswellen immer heftiger wurden. Das waren keine guten Aussichten für die Rückfahrt. So versuchte ich, die Kollegen zu finden, aber vergeblich. In der Nähe war keiner, und ich durfte mich ja nicht weit vom Boot entfernen. Als sie dann am späten Nachmittag eintrudelten, sahen sie die Bescherung – an die zwei Meter hohe Brecher und ein strammer Wind von See.

Zurück zum Schiff mussten wir auf jeden Fall, sonst hätte es für die Offiziere Ärger mit dem Kapitän gegeben, besonders für den Ersten, denn der trug als Ranghöchster die Verantwortung. Zunächst war zu klären, ob überhaupt eine Möglichkeit bestand, ohne Schaden den Brandungsgürtel zu durchqueren. Unsere Überlegungen sahen dann folgendermaßen aus: Wir verteilen uns zu beiden Seiten des Bootes und schieben es bis ans Wasser. Dann setzt sich der 1. Offizier ans Steuer, und wir schieben weiter. Wenn das Boot schwimmt, klettern wir so schnell wie möglich hinein und fangen an zu rudern. Auf keinen Fall durfte das Boot quer zu den Wellen kommen. Es wäre möglicherweise gekentert und zurück auf den Strand getrieben. Das war der Plan.

Und so sah es dann tatsächlich aus: Kaum war das Boot im Wasser, schlugen auch schon die ersten Brecher hinein. Der Moment, in dem wir uns ins Boot hievten, war der kritischste, weil das Boot keine Fahrt machte und somit auch nicht zu steuern war. Als wir anfingen zu rudern, hielt sich das Boot nur noch durch die Lufttanks über Wasser, und wegen des zusätzlichen Gewichts kamen wir kaum noch voran. Aber wir kamen voran – ganz langsam – bis wir durch den Brandungsgürtel waren.

Jetzt schlugen die Wellen nicht mehr ins Boot, und wir konnten das Wasser ausschöpfen. Da erst merkten wir, dass ein Teil unserer Ausrüstung über Bord gegangen war und vier Fotoapparate – darunter auch meiner – hatten im Salzwasser gelegen. Ich konnte später zwar noch einige Bilder retten, aber die meisten war verloren, und der Fotoapparat war nicht mehr zu gebrauchen.

Nun hatten wir zwar das Schlimmste hinter uns, aber noch ca. vier Kilometer gegen Wind und Wellen vor uns. Beim Rudern konnten sich drei Mann immer ausruhen und dann wieder ablösen. Als ich sah, dass sich auch die Offiziere beteiligten, war ich richtig beeindruckt. Zuerst begannen meine Arme, dann die Schultergelenke zu schmerzen. Irgendwann spürte ich sie nicht mehr, dafür umso mehr die Hände. Es bildeten sich Blasen, die aufsprangen, und das Salzwasser brannte in den wunden Stellen.

Inzwischen war es dunkel geworden. Wie wir hinterher erfuhren, hatte man sich auf dem Schiff schon Sorgen gemacht, weil wir in den hohen Wellen nicht mehr zu erkennen waren. Um uns die Orientierung zu erleichtern, wurden alle Decksscheinwerfer eingeschaltet. Nach etwa drei Stunden hatten wir es fast geschafft. Aber als wir das Heck der „Frauenfels“ erreichten, begannen die nächsten Schwierigkeiten. Das Rettungsboot und wir, mussten ja schließlich noch an Deck. Da unser Schiff kaum noch Ladung hatte, ragte es ziemlich hoch aus dem Wasser. Während wir nach mittschiffs ruderten, wo sich die Lotsenleiter (Strickleiter mit Holzstufen) befand, sahen wir erst, wie langsam wir gegen die Strömung vorankamen.

Zur Veranschaulichung ein Bild von der „Frauenfels“

Ein Schiff, das vor Anker liegt, fängt bei Wind an zu schwojen, das heißt es macht mehr oder weniger gleichmäßige Pendelbewegungen um die Ankerkette. So kam die „Frauenfels“ entweder auf uns zu oder entfernte sich wieder. Außerdem schob uns jede Welle einige Meter an der Bordwand hoch, und im Wellental sackten wir wieder nach unten. Wir durften auch nicht zu dicht an das Schiff herankommen, denn sonst hätte es die Riemen (Ruderblätter) zerlegt. Aber wenn wir sie ins Boot zogen, trieben wir auch schon wieder achteraus. Nach mehreren Versuchen gelang es uns schließlich, in Höhe der Lotsenleiter eine Leine aufzufangen. Die wurde vorne am Rettungsboot befestigt, und damit hatten wir endlich eine Verbindung zum Schiff.

Als ich die Lotsenleiter hochkletterte, dachte ich, ich würde es nicht schaffen. Ich hatte so gut wie keine Kraft mehr in meinen Armen und Händen. Oben zogen mich zwei Kameraden über die Reling. Ich ließ mich an Deck fallen, nichts ging mehr. Um das Aufheißen (hochziehen) des Rettungsbootes kümmerten sich die Kameraden, die an Bord geblieben waren. Ich bekam noch ein dickes Lob vom Ersten. Es hatte ihm sehr imponiert, dass ich trotz meines nicht gerade athletischen Körperbaus die ganze Zeit gerudert hatte, ohne mich ablösen zu lassen.

8. März

Den Sonntagmorgen verbrachten wir damit, das Rettungsboot wieder in Ordnung zu bringen. Abends tat mir mein rechter Fuß weh. Von einer kleinen Wunde aus lief ein roter Streifen den Unterschenkel hoch. Das war wohl der Beginn einer Blutvergiftung, also zum Dritten. Der gab mir Tabletten und eine Salbe. Außerdem sollte ich die Wunde auswaschen. Am nächsten Morgen war der rote Streifen fast weg, und im Laufe des Tages verschwand er ganz.

Von Hafen zu Hafen

11. März

Gegen 1 Uhr wurde der Anker hochgeholt, und es ging wieder zurück nach Bombay. Den ganzen Tag müde. Um 17 Uhr vor Bombay geankert. Nachts wieder von den verdammten Moskitos gestochen.

13. März

Wir bekamen 4 Passagiere, die einen halben Zoo mitbrachten. Gegen 17 Uhr liefen wir aus. In der Schleuse sahen wir noch einmal die junge Frau mit ihrer Darbietung. Zunächst wollte keiner etwas geben, aber dann machte der 1. Ing. den Anfang, und wir warfen ihr alle einige Rupien zu. Es ging jetzt nach Karachi, obwohl Freitag der 13. war. Das soll Seeleuten ja angeblich Unglück bringen, aber wir haben nichts davon gemerkt.

14. März

Morgens konnte ich einige Rochen beobachten. Sie kamen aus dem Wasser und flogen ein Stück durch die Luft. Ihr Durchmesser war schätzungsweise 2 Meter. Ich musste die Kammern vom Bootsmann und vom Zimmermann saubermachen. Wir fuhren ziemlich dicht unter der Küste entlang.

15. März

In der Nacht machten wir in Karachi fest. Es lag ein fürchterlicher Gestank in der Luft.

16. März

Ich bekam 2 Briefe älteren Datums. Sie waren an die Agenten in Marseille und Port Said adressiert, und die hatten sie nach Karachi weitergeleitet.

17. März

Nach Feierabend lieh ich mir mit Pongo ein Fahrrad, und wir fuhren in die Stadt. Im Gegensatz zu Bombay sah es hier noch viel schlimmer aus. Auch die Menschen waren wesentlich unfreundlicher.

18. März

Heute kam der Agent von der Hansa und lud uns zu einem Tagesausflug an den Strand ein. Die Hansa hatte dort ein Wochenendhaus. Es war traumhaft schön, nur leider hatten wir vergessen, Proviant mitzunehmen, und es gab weit und breit nichts zu kaufen.

21. März

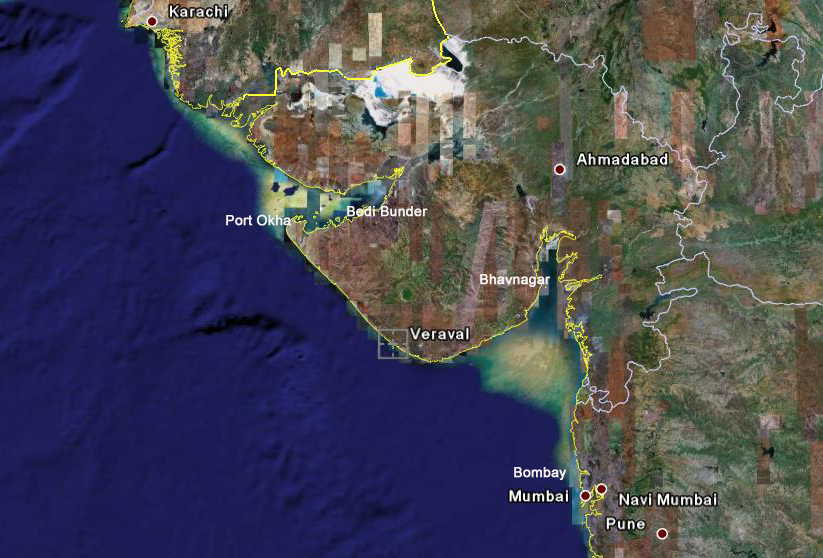

Unser nächstes Ziel war Bhavnagar. Die Stadt liegt etwa 900 km südlich von Karachi und 300 Kilometer nördlich von Bombay.

23. März

Etwa 350 Kilometer Richtung Norden gefahren, nach Port Okha

24. März

Schon früh am Morgen gab es eine Schlägerei zwischen zwei Matrosen. Um 11 Uhr machten wir die Leinen los, und nach 4 ½ Stunden gingen wir vor Bedi Bunder (100 km östlich von Okha) auf Reede. Eine Pier war nicht vorhanden. Die Fracht wurde mit Schuten zum Schiff gebracht. Es handelte sich um Erdnüsse, die aber nicht schmeckten, weil sie noch nicht geröstet waren.

27. März

Wir mussten noch in der Nacht an Deck und seeklar machen. Danach ging es nach Veraval. Ich bekam heute einen Anpfiff, weil ich mit dem Setzen der Flaggen vorne angefangen hatte und nicht achtern.

28. März

Abends wieder nach Bhavnagar. War eine richtige Schufterei, nichts klappte.

29. März

Ostersonntag, aber für uns fand Ostern nur auf dem Kalender statt. Wir arbeiteten von morgens bis abends. In Bhavnagar trugen die Hafenarbeiter dicke Reifen aus Silber an den Armen, sowie silberne Ketten und Gürtel. Das Silber musste wohl recht billig sein. Ansonsten waren sie sehr ärmlich gekleidet. Bhavnagar war unser letzter Hafen in Indien. Um 19 Uhr wurde der Anker aufgeholt, und damit begann unsere Heimreise. Nächster Hafen Aden.

Während der Zeit vom 11. bis zum 29. März pendelten wir zwischen diesen Häfen hin und her. Seit unserer Ankunft in Bombay und dem Antritt der Heimreise waren 23 Tage vergangen.

Die Heimreise

1. April

Nach der Hektik der vergangenen Tage hatten sich die Arbeitszeiten auf See wieder normalisiert, und ich hatte mich einigermaßen erholt. Die See war ruhig, die Sonne schien vom meist wolkenlosen Himmel. In geringem Abstand tauchte vor dem Bug ein Wal auf, und eine Herde Tümmler begleitete uns eine Weile. Bis jetzt waren wir noch keinem Schiff begegnet. Ich warf eine Flaschenpost mit einem kurzen Text in englischer Sprache und meiner Adresse über Bord. Sie wurde wohl nie gefunden, denn eine Antwort habe ich nicht erhalten.

3. April

In der Nacht erreichten wir nach ca. 3000 Kilometern Aden. Wir machten nur kurz an den Bojen fest, und nach einigen Stunden ging es weiter.

6. April

Ankunft Port Sudan. Ein Sandsturm sorgte für zusätzliche Arbeit. Der Sand kam auch durch die kleinsten Ritzen.

8. April

Abreise Port Sudan um 17 Uhr, nächster Hafen Suez

11. April

Um Mitternacht vor Suez geankert, gegen 10 Uhr Einfahrt in den Kanal, mittags im Großen Bitter-See geankert und den Konvoi aus der Gegenrichtung passieren lassen

12. April

In Port Said lagen wir mit mehreren Schiffen hintereinander an großen Tonnen. Der Wind kam von der Seite und hatte stark aufgefrischt. Dadurch entstand ein enormer Zug auf die Stahltrossen. Um 23 Uhr wurde ich geweckt, weil zusätzliche Arbeitskräfte für den Fall einer Notsituation in Bereitschaft stehen mussten. Diese Situation kam auch prompt, als ein hinter uns liegender Tanker auslaufen wollte und seine Trossen von der Boje gelöst wurden, an der auch wir hingen.

An solchen Tonnen hatten wir festgemacht.

Der Druck auf die Tonne wurde jetzt so stark, dass sie unter Wasser gezogen wurde. Gleichzeitig erhöhte sich die Spannung auf unsere Trossen. Es dauerte auch nicht lange, da gab es einen lauten Knall, eine der hinteren Stahltrossen barst, und die Enden zischten durch die Luft. Zum Glück trafen sie keinen von uns. Jetzt erhöhte sich die Spannung auf die anderen drei Leinen, die ebenfalls kurz vor dem Bersten standen, aber hielten, bis wir sie durch das Ausbringen weiterer Trossen entlasten konnten. Diese anstrengende und nicht ganz ungefährliche Arbeit dauerte bis kurz vor 4 Uhr. Danach konnte ich drei Stunden schlafen. Um 8 Uhr wurde seeklar gemacht, und um 10 Uhr liefen wir aus.

13. April

Sonntag. Am Abend rauchte ich mal wieder eine Pfeife. Schon nach einigen Zügen wurde mir flau im Kopf. Dennoch zwang ich mich, die Pfeife zu Ende zu rauchen. Aber das führte nur dazu, dass mir schwindlig wurde, und ich mich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Übergeben musste ich mich dann auch noch, war wohl eine mittlere Rauchvergiftung. Zu allem Überfluss wurde ich jetzt auch noch zur Wache (20 – 24 Uhr) eingeteilt und musste in diesem Zustand auf die Brücke. Es wird von Tag zu Tag wieder kühler.

15. April

Abends briste es auf, und wir bekamen starken Seegang von vorn. Der Bug tauchte ziemlich tief ein, und über das Vorschiff fegte eine Menge Wasser hinweg. Ich konnte das Schiff aber gut auf Kurs halten.

16. April

Der starke Seegang hielt den ganzen Tag über an, aber seekrank wurde ich nicht mehr. Gegen 24 Uhr erreichten wir Valencia, und um 2 Uhr konnte ich in die Koje.

17. April

Nach dem Mittagessen hatten wir frei und gingen an Land. Wir waren hellauf begeistert, sowohl von der Stadt, als auch von den Menschen, insbesondere den Frauen. Wir wussten gar nicht, wo wir zuerst hinschauen sollten, eine schöner als die andere. Unser Weg führte uns zunächst zu der riesigen Stierkampfarena in der Nähe des Bahnhofs. Einen Stierkampf hätten wir uns zu gern angesehen, aber der fand erst am Sonntag statt, und wir sollten schon in der Nacht wieder auslaufen. Als wir zum Schiff zurückkehrten, stand jedoch an der Tafel neben der Gangway: Abreisetermin Montag 20. April. Das war natürlich ein Glücksfall. Jetzt hofften wir nur noch, dass wir Eintrittskarten bekommen würden.

19. April

Wir wurden erst gegen 9 Uhr geweckt, da die Nachtwache, die für das Wecken zuständig war, völlig betrunken in der Koje lag. Aber bis zum Nachmittag war ja noch genügend Zeit. Eintrittskarten bekamen wir auch (45 Peseten, etwa 5 DM), und pünktlich um 17 Uhr begann das – für uns „Nordeuropäer“ – ungewohnte Ritual. Die Regeln, nach denen ein Stierkampf ablief, waren mir völlig unbekannt, und ebenso wenig verstand ich die Reaktionen der Spanier auf die Ereignisse in der Arena. Immer dann, wenn der Torero (eigentlich Matador) den Stier besonders schlimm attackierte, sprangen die Zuschauer auf und riefen „Olè“. Da meine Sympathie eigentlich dem Stier galt, rief ich „Olè“, wenn der Stier den Torero in Bedrängnis brachte. Die Spanier in unserer Nähe fanden das gar nicht witzig und straften mich mit bösen Blicken.

Der Kampf nahm leider ein sehr dramatisches Ende, für den Stier sowieso, aber auch für den Torero. Irgendwann erwischte ihn der Stier mit einem seiner Hörner in der Magengegend und schleuderte ihn durch die Luft. Der Torero blieb regungslos am Boden liegen, was den Stier aber nicht davon abhielt, ihm die Hörner noch mehrmals in den Unterleib zu stoßen, bevor die Banderilleros und Picadores ihn ablenken konnten.

Der Torero wurde von einigen Helfern im Laufschritt aus der Arena getragen und in die Krankenstation gebracht. (In Deutschland las ich später in einem Zeitungsartikel, dass es sich um einen sehr berühmten Matador gehandelt hatte, und der Kampf für ihn tödlich ausgegangen war.) Die Stimmung in der Arena war jetzt sehr bedrückt. Der Stier wurde von einem anderen Torero übernommen, getötet und von Kühen aus der Arena gezogen. Eine blutige Schleifspur im Sand, das war mein letzter Eindruck von diesem irgendwie doch faszinierenden Erlebnis.

21. April

Gegen 21 Uhr durch die Straße von Gibraltar

22. April

Um 12:30 Uhr Cap Sao Vicente (Süd-Portugal) an Steuerbord querab. In der Sonne war es warm, aber sobald sie unterging, wurde es kühl.

26. April

Im Kanal wurde das Wetter immer unfreundlicher. Durchnässt und frierend machten wir um 4 Uhr in Antwerpen fest. Um 9:30 Uhr konnte ich endlich in die Koje.

27. April

Auslaufen Antwerpen gegen 22 Uhr

28. April

Während der 0 – 4 Wache die ganze Zeit Ausguck auf der Back gehalten, saukalt, saumüde, gegen 11 Uhr in Rotterdam, nachmittags an Land und Schuhe gekauft

2. Mai

Geburtstag, wieder 0 – 4 Wache, aber zum Glück konnte ich ans Ruder und brauchte nicht auf die Back.

4. Mai

Gegen 1 Uhr machten wir in Hamburg fest. Nach dem Frühstück ging ich mit Pongo in die Stadt. Wir hatten beide während der Heimreise beschlossen, bei der Hansa abzumustern und wollten bei einigen Reedereien anfragen, ob sie ein Schiff für uns hätten. Wir erhielten aber nur Absagen. Nachmittags mieteten wir uns auf der Binnenalster für zwei Stunden ein Segelboot.

6. Mai

Morgens machten wir seeklar, und legten um 14 Uhr in Hamburg ab. Wir mussten sofort zum Saubermachen in die Luken. Gegen 20 Uhr ging es in die Schleuse von Brunsbüttel und weiter durch den Nord-Ostsee-Kanal.

Im Kanal hatte es wohl eine Kollision oder irgendeine andere Behinderung gegeben, jedenfalls bekamen wir über Funk die Anweisung, an der nächsten Ausweichstelle zu warten, bis die Weiterfahrt freigegeben würde. In den Ausweichstellen befinden sich sog. Duckdalben oder Dalben, an denen die Schiffe festmachen können.

Die „Frauenfels“ wurde nun langsam und vorsichtig so nahe wie möglich an die Dalben heran manövriert, um die erste Stahltrosse zu befestigen. Zielen, werfen und hoffen, den Poller zu treffen – bis auf hoffen – völlig unmöglich. Eine Stahltrosse ist nun mal keine Wäscheleine.

Von der Mannschaft sollte einer auf den Dalben springen, die Trosse auffangen und über den Poller legen, nur wer? Wir waren zu dritt. Einer fragte, wer verheiratet sei. Die beiden anderen waren es, ich nicht, also war ich dran. Zeit zum Diskutieren war eh nicht, die „Frauenfels“ machte ja immer noch Fahrt, wenn auch langsam, und somit ging es um Sekunden.

Ich passte also den richtigen Moment ab, schwang mich außenbords und ließ mich fallen. Den Dalben hatte ich erwischt. Gleichgewicht halten, auf dem feuchten und glitschigen Holz nicht ausrutschen, die Trosse ergreifen, das Auge spreizen und über den Poller legen, geschafft!

Jetzt hing das Schiff an dieser einen Trosse und musste damit abgebremst und dann an den Dalben gezogen werden. Das bekam ich zu spüren, als sie sich spannte. Der ganze Dalben ruckelte und vibrierte, aber er hielt, und ich konnte wieder an Bord. Das Anbringen weiterer Trossen war dann nicht mehr ganz so kompliziert.

Um 24 Uhr war meine Wache beendet, und ich konnte bis zum Festmachen in der Kieler Schleuse drei Stunden schlafen.

7. Mai

Von Kiel aus ging es durch die Ostsee Richtung Stettin. Ich bekam heute die 8 – 12 Wache, und das bedeutete, in die Koje kam ich erst nach dem Mittagessen. Bis zum Beginn des zweiten Teils der Wache, also 20 Uhr, schlief ich durch.

8. Mai

Gegen 4 Uhr musste ich wieder an Deck. Wir fuhren die Oder hoch und machten vormittags in Stettin fest. Ich arbeitete noch bis 12 Uhr und schlief dann wieder bis abends durch. Danach ging ich an Land. Mein damaliger Eindruck: Es sah aus wie in Deutschland kurz nach dem Krieg.

9. Mai

Das ganze Schiff wurde von bewaffneten Volkspolizisten nach eventuellen Flüchtlingen durchsucht. Erst danach konnten wir spät abends auslaufen.

13. Mai

Während meiner Wache von 20 bis 24 Uhr fuhren wir die Weser hoch, Richtung Bremen. Zum ersten Mal durfte ich auf Revier (in engem Fahrwasser) steuern. Es war bereits dunkel und das Ufer konnte ich nur erahnen. Den Kurs, den ich zu steuern hatte, bekam ich vom Lotsen. Orientieren konnte ich mich nur am Kompass und den Lichtern an Land. Bei den Lichtern galt es, die wichtigen (Leuchtfeuer, Positionslampen entgegenkommender Schiffe) von den unwichtigen (Beleuchtung, Reklame, Autos) zu unterscheiden.

Die Weser ist an manchen Stellen ziemlich eng, und wenn man nicht aufpasst, brummt man schnell auf das Ufer. Da war äußerste Konzentration erforderlich, besonders dann, wenn voraus ein dicker Pott auftauchte. Wir steuerten dann direkt aufeinander zu, und wenn der Abstand nicht mehr allzu groß war, änderte jeder seinen Kurs leicht nach rechts, und wir rauschten ziemlich dicht aneinander vorbei. Dabei wurden die Schiffe von der Druckwelle und nach dem Passieren von der Sogwelle auch noch leicht zur Seite versetzt.

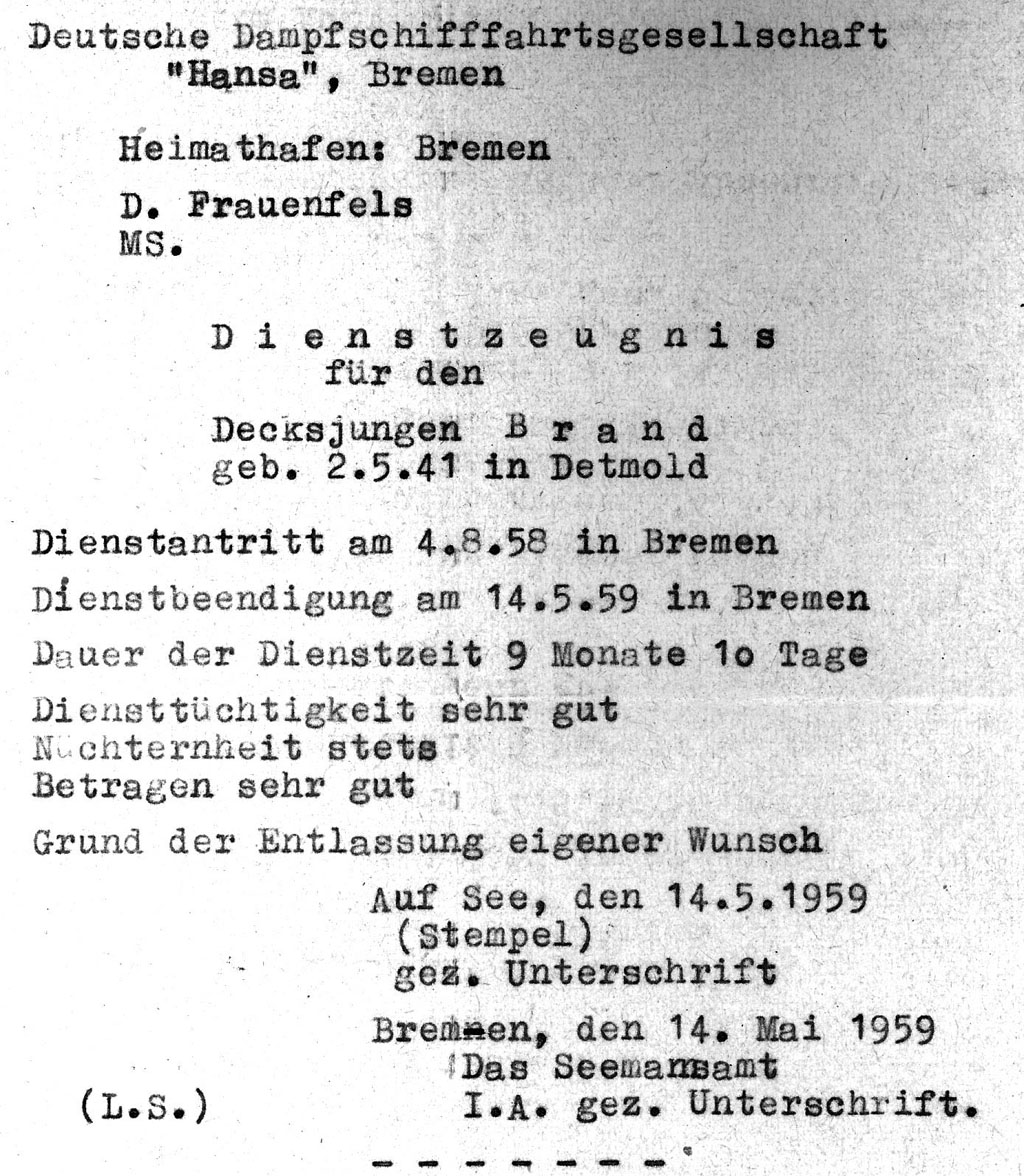

14. Mai

Mein letzter Tag auf der „Frauenfels“. Nach wieder nur drei Stunden Schlaf ging es um 4 Uhr an Deck. Um 6 Uhr lagen wir nach 3 Monaten und 3 Wochen wieder an der Pier im Überseehafen. Ich musste noch die Waschräume und Toiletten reinigen, was ich dem Bootsmann sehr übel nahm. Im Laufe des Vormittags fuhr ich mit Pongo zum Büro der Hansa, um den Rest der Heuer und das Dienstzeugnis abzuholen. Mittags bestellten wir uns ein Taxi und fuhren zum Bahnhof, wo ich mich von Pongo verabschiedete.

Pongo rechts im Bild

Da er ein netter Kamerad war, habe ich in späteren Jahren mehrmals versucht, herauszufinden, was aus ihm geworden war, aber es gelang mir nicht, seine Adresse ausfindig zu machen. Erst 2006, nach einem Besuch auf dem „Schulschiff Deutschland“, hatte ich Erfolg. In einer Ehemaligenliste fand ich seinen Namen. Als Beruf stand dort „Pfarrer“. Vom Seemann zum Pfarrer, was hatte ihn wohl dazu bewogen? Wir waren dann zwar kurze Zeit in brieflichem Kontakt, aber meine Frage hat er leider nicht beantwortet.

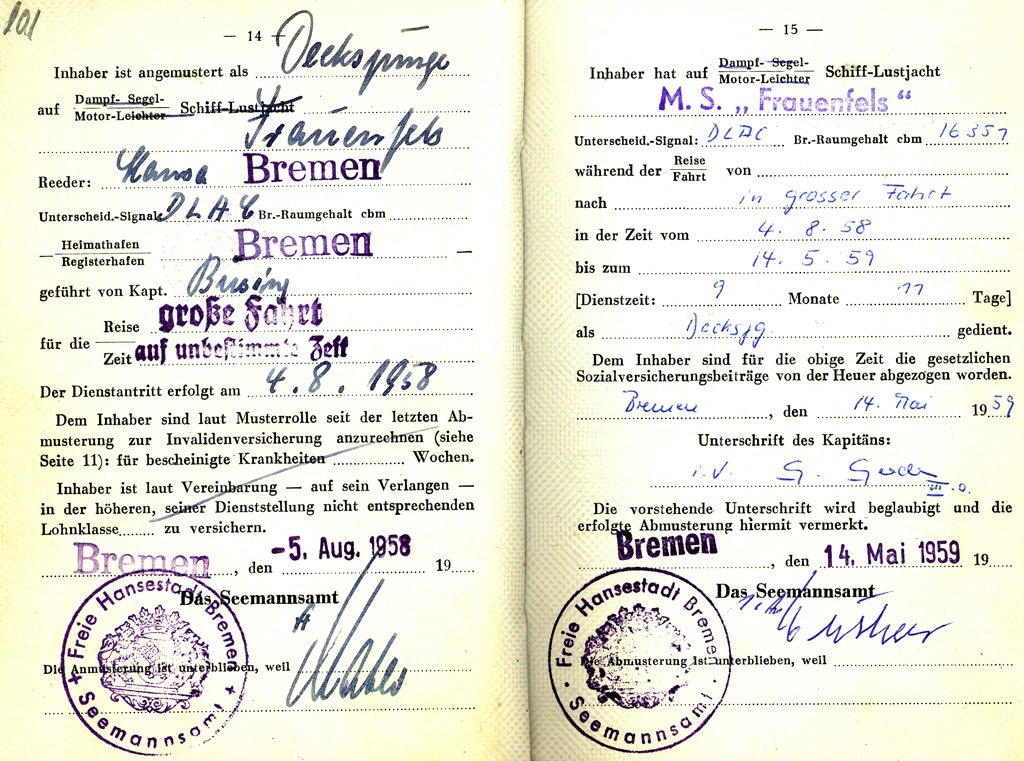

Mein erstes Dienstzeugnis

Eintrag im Seefahrtbuch