Als ich nun wieder einsatzfähig war, begann der Arbeitsalltag, der an Bord eines Schiffes zwangsläufig anders aussieht als an Land. Dort geht man normalerweise morgens zur Arbeit und abends wieder nach Hause, was auf einem Schiff natürlich nicht möglich ist. Auf einem Schiff muss rund um die Uhr gearbeitet werden und das nicht nur werktags, sondern auch sonn- und feiertags. Bei uns waren die 24 Stunden in drei Wachen (Schichten) eingeteilt. Die sich daraus ergebenden acht Stunden Arbeitszeit wurden allerdings nicht hintereinander, sondern in zwei Hälften zu je vier Stunden abgearbeitet und zwar nach folgendem System:

1. Wache von 00 Uhr bis 04 Uhr und von 12 Uhr bis 16 Uhr

2. Wache von 04 Uhr bis 08 Uhr und von 16 Uhr bis 20 Uhr

3. Wache von 08 Uhr bis 12 Uhr und von 20 Uhr bis 24 Uhr

Am unangenehmsten empfand ich die 1. Wache. Wenn ich beispielsweise um 22 Uhr in die Koje ging, früher konnte ich nicht einschlafen, dann musste ich schon nach etwa anderthalb Stunden wieder aufstehen, weil um 24 Uhr mein Dienst auf der Brücke begann. Nach der Wache, also kurz nach 4 Uhr konnte ich dann wieder schlafen, theoretisch bis 11:30 Uhr, aber praktisch stand ich nach drei bis vier Stunden wieder auf, um zu frühstücken.

Häufig musste man dann nach dem Frühstück zutörnen (zusätzlich arbeiten), schnell noch zu Mittag essen, und um 12 Uhr begann schon wieder der zweite Teil der Wache bis 16 Uhr. Das Abendessen wollte ich natürlich auch nicht verpassen, und somit kam der Schlaf in der Regel zu kurz. Nachts stand man von den vier Stunden zwei Stunden am Ruder (das Schiff hatte keine automatische Steueranlage) und ging zwei Stunden Ausguck (nach Schiffen oder Leuchtfeuern Ausschau halten und sie dem wachhabenden Offizier melden). Tagsüber stand man ebenfalls zwei Stunden am Ruder, arbeitete die beiden anderen Stunden aber an Deck, und da gab es allerhand zu tun.

Zunächst einmal der Kampf gegen den Rost, eine wahre Sisyphusarbeit. Die Aufbauten, das Deck, der Schiffsrumpf, alles ist aus Stahl und im Laufe der Zeit bilden sich fast überall hässliche braune Rostbeulen, und Rost breitet sich aus, wenn man nichts dagegen tut. Als Erstes wurden die Stellen mit Hilfe eines Rosthammers abgeklopft und die Ränder mit einem Stecher (Stahlklinge, die an einem Holzstiel befestigt ist) geglättet. Zum Schluss bürstete man die Flächen mit Stahlbürsten blank.

Rosthammer und Stecheisen bei brütender Hitze im Einsatz, aber zum Glück wehte eine kühlende Brise.

Wenn es sich um große Flächen handelte, kam der „Rostteufel“ zum Einsatz. Das war ein Elektromotor mit einer flexiblen Welle. Am Ende der Welle befanden sich zahnradähnliche Stahlscheiben, die sich mit hoher Geschwindigkeit drehten (sah ungefähr so aus wie ein Staubsauger). Drückte man nun die rotierenden Stahlscheiben auf die Roststellen, so schlugen sie den Rost weg. Dabei entstand ein höllischer Lärm, und die Staubentwicklung war immens, so dass man schon nach kurzer Zeit taube Ohren hatte und von Kopf bis Fuß mit dem Staub bedeckt war.

Die entrosteten Stellen wurden anschließend mit Blei- oder Eisenmennige grundiert. Der so behandelte Teil des Schiffes sah dann allerdings etwas lädiert aus, aber anschließend bekam ja alles noch einen einheitlichen Deckanstrich. Das nahm natürlich viel Zeit in Anspruch und war, wie gesagt, eine Sisyphusarbeit, denn es dauerte meist nicht lange, und man konnte wieder von vorn anfangen. Ein dauerhafter Schutz gegen den Rost war das alles nicht.

Im Prinzip bekam das Schiff während einer Reise von vorn bis hinten und von oben bis zur Wasserlinie mindestens einen neuen Anstrich, denn wenn man wieder im Heimathafen ankam, sollte alles möglichst proper aussehen. Unterwegs sah man allerdings häufig Schiffe, auf denen man den Kampf gegen den Rost offensichtlich aufgegeben hatte. Vielleicht war man auch der Meinung, er müsse bleiben, damit das Schiff nicht auseinanderfiele. Dementsprechend sahen diese Kähne dann auch aus.

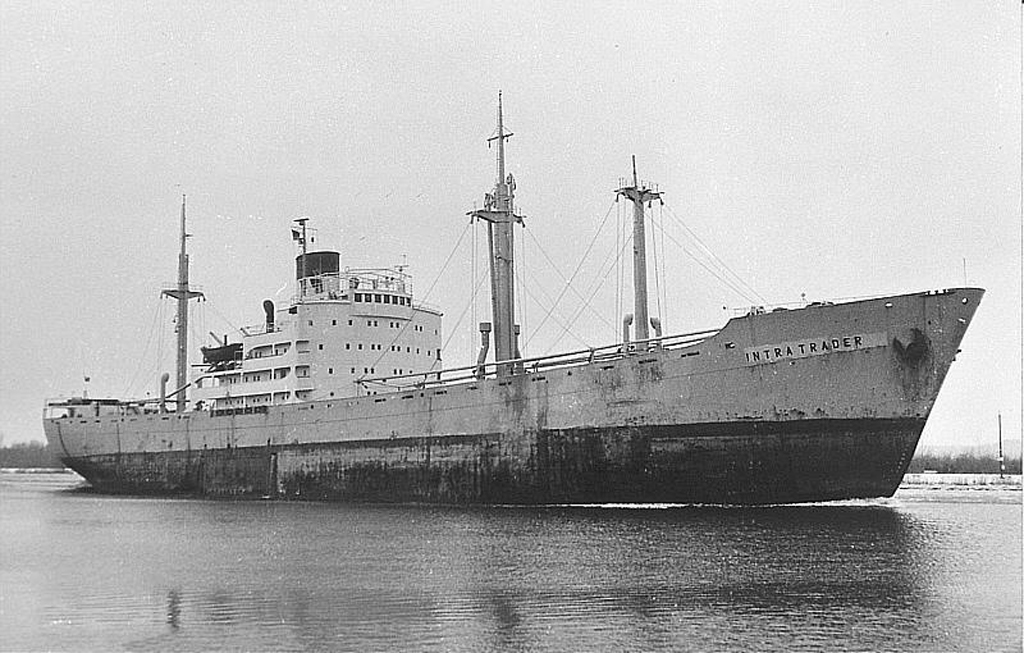

Die FRAUENFELS hatte zweimal ihren Besitzer gewechselt und hieß zuletzt INTRATRADER. Hier sieht sie schon ziemlich mitgenommen aus.

Neben ihrer Schutzwirkung dient Farbe natürlich auch dazu, dem Schiff ein gefälliges Aussehen zu verleihen. Deshalb wurden bei der Seefahrt meist weiße oder andere helle Farben verwendet. Die haben aber leider den Nachteil, dass sie schneller unansehnlich aussehen als dunkle Farben. Dagegen hatte man jedoch das Farbewaschen erfunden. In einem Eimer wurde eine nicht zu scharfe, aber auch nicht zu milde Lauge angerührt, dann nahm man einen Ballen Twist und bearbeitete unter mäßigem Druck die Flächen, die einem zugeteilt waren. Anschließend wurde mit Salzwasser nachgespült, und alles sah wie frisch gemalt aus.

Hatte man allerdings geschludert, dann war die Fläche scheckig, und man musste noch mal ran. Abgesehen davon, dass die Lauge auch die Hände aufweichte und in den häufig vorhandenen kleinen Wunden schmerzhaft brannte, hatte das Farbewaschen aber auch den Vorteil, dass Hände und Fingernägel mal richtig sauber wurden. Das hatten sie besonders nötig, wenn man vorher gelabsalbt hatte.

Außer den bereits erwähnten Stahltrossen zum Festmachen des Schiffes, gab es eine Menge Drähte, die zum Ladegeschirr (Kräne) gehörten. Unten an den Masten waren für jede Luke jeweils zwei Ladebäume für eine Last von 3 bzw. 5 Tonnen angebracht. Für besonders schwere Lasten gab es einen 50-Tonnen-Schwergutbaum und zwei 15-Tonnen-Bäume. Wenn in einem Hafen keine geeigneten Kräne zur Verfügung standen – was in den Häfen, die wir anliefen, fast immer der Fall war – erfolgte das Be- und Entladen vom Schiff aus.

Hier liegen wir in Assab (Äthiopien), einem Hafen ohne Kräne. Deshalb erfolgten die Arbeiten mit den Ladebäumen auf dem Achterschiff.

Zum Entladen wurde ein Ladebaum über die Luke und der andere über die Pier gestellt. Mittels des ersten konnte man die Ladung dann nach oben hieven und mittels des zweiten über die Pier ziehen und dort absetzen. Die Last hing dabei an einem Drahtseil. Das lief über Rollen auf eine Winde. Und damit die Ladebäume da stehen blieben, wo sie gebraucht wurden, bekamen sie wiederum durch Drähte nach oben und zur Seite ihren Halt. Die Drähte wurden zum Teil stark beansprucht und waren außerdem auch rostanfällig. Wenn sie nicht gebraucht wurden, also unterwegs, befreite man sie zunächst mit Stahlbürsten von Rost und Schmiere und rieb sie dann mit einer Mischung aus Fett und Teer ein. Diesen Vorgang nennt man labsalben.

Damals begann ein Seemann, wenn er sich für die Deckslaufbahn entschieden hatte, mit der Dienstbezeichnung „Decksjunge“ – auch Schiffsjunge oder Moses genannt. Das war sein erstes Lehrjahr und für viele wohl auch das schlimmste. Als Schiffsjunge hatte man in der Praxis so gut wie keine Rechte und war auf Gedeih und Verderb der Besatzung ausgeliefert. Je nachdem welchen Sadisten – häufig waren es ältere Matrosen – man in die Hände fiel, konnten sie einem das Leben zur Hölle machen, weil es kaum eine Möglichkeit gab, ihren Schikanen und derben Späßen zu entrinnen. Leider gab es aber auch unter den Kadetten einige recht üble Burschen.

Wenn es raus kam, dass man sich bei Vorgesetzten beschwert hatte, wurde es eher noch schlimmer, und so ließ man es besser über sich ergehen und versuchte, das Jahr irgendwie zu überstehen. Ich habe es jedenfalls so erlebt. Im zweiten Lehrjahr, jetzt hieß man Jungmann, hatte ich dann schon ab und zu das Gefühl, von den Älteren akzeptiert zu werden und im dritten Jahr, als Leichtmatrose, fühlte ich mich schon fast als vollwertiges Mitglied der Besatzung.

Wir waren achtern auf dem Schiff untergebracht und hatten dort unseren eigenen Bereich. Dazu gehörte auch eine Messe, in der wir abwechselnd zum Backschaftsdienst eingeteilt wurden. Das bedeutete Tische decken, Essen holen und auftragen, abräumen, die Messe säubern, Geschirr spülen. Alles Arbeiten, die mir nicht besonders gefielen, aber nun mal getan werden mussten.

Die unbeliebteste Arbeit hieß „Runde machen“. Dazu teilte der Bootsmann häufig diejenigen ein, die er nicht leiden konnte. (Der Bootsmann war der Vorgesetzte der unteren Dienstgrade. Er bekam von den Offizieren die Arbeitsaufträge und bestimmte dann, wer welche Arbeit zu erledigen hatte.) Es ging nämlich darum, auf dem ganzen Schiff die Waschräume und Toiletten zu reinigen.

Von allen Arbeiten gefiel mir eine am besten, nämlich die Ruderwache. Es gab für mich nichts Schöneres, als auf der Brücke zu sein und das Schiff zu steuern, egal ob tagsüber oder nachts, auf See oder in engen Fahrwässern, bei ruhiger oder stürmischer See. Ich hatte schon sehr bald ein Gefühl für das Schiff und wurde sogar manchmal in brenzligen Situationen auf die Brücke geholt, um das Ruder zu übernehmen, weil der Rudergänger aus irgendwelchen Gründen das Schiff nicht auf Kurs halten konnte. Darauf war ich richtig stolz.

Beim Steuern kommt es darauf an, das Schiff unter allen Bedingungen auf Kurs zu halten. Das ist in Landnähe leichter als auf See, weil man feste Punkte anvisieren und sofort feststellen kann, ob und wie schnell sie nach Backbord (links) oder nach Steuerbord (rechts) auswandern (wegdrehen), um dementsprechend den Kurs zu korrigieren. Als ich das erste Mal am Ruder stand, war ich natürlich sehr aufgeregt und steuerte den reinsten Zickzackkurs.

Auf See gibt es so gut wie keine festen Punkte, an denen man sich orientieren kann. Da dreht sich nur der Horizont, und der sieht überall gleich aus. Man steuert in erster Linie nach dem Kompass, und beobachtet am besten Kompass und Horizont gleichzeitig.

Besonders nachts, wenn ich müde war und vor mich hindöste, stellte ich dann plötzlich fest, dass der zu steuernde Kurs nicht mehr anlag. Wenn ich merkte, dass ich vielleicht zehn oder fünfzehn Grad davon abgewichen war, wurde ich wieder hellwach, weil ein Anpfiff vom wachhabenden Offizier drohte, falls er es bemerkt hätte. Um das zu vermeiden, tastete ich mich vorsichtig wieder an den alten Kurs heran. Bei einer schnellen Korrektur wäre der Wachhabende bestimmt aufmerksam geworden und hätte einen Blick auf den Kompass geworfen.

Tagsüber konnte man sich nicht so einfach durchmogeln. Bei ruhiger See kann man nämlich das Kielwasser meilenweit zurückverfolgen. Jede Kursänderung hinterlässt einen mehr oder weniger großen Zacken und verrät auch die kleinste Unaufmerksamkeit des Rudergängers. Da brauchte der Wachhabende nur ab und zu einen Blick achteraus zu werfen, um festzustellen, ob der Rudersmann „seinen Namen in die See geschrieben hatte“. Deshalb versuchte natürlich jeder, eine möglichst gerade Linie zu hinterlassen.

Hier stimmt die Richtung. Das Kielwasser verrät nicht den Namen des Rudergängers.

Bei stürmischer See erforderte das Steuern besondere Aufmerksamkeit. Am einfachsten war es noch, wenn die Wellen direkt von vorn kamen. Das änderte sich aber, sobald sie seitlich auf das Schiff trafen. Kamen sie beispielsweise schräg von links, dann drehte der Bug nach rechts weg. Um diese Drehbewegung so schnell wie möglich abzufangen, gab man dann Gegenruder, steuerte also nach links. Jetzt musste man aber ein Gefühl dafür haben, wie viel Gegenruder notwendig war, um das Schiff wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.

Gab man zu wenig Gegenruder, dann reichte es nicht aus, und die nächste Welle versetzte den Bug noch weiter nach rechts. Aber bei zu viel Gegenruder, drehte der Bug über den eigentlichen Kurs nach links hinaus, also war wieder Gegenruder erforderlich. Das konnte schnell in eine wilde Kurbelei ausarten.

Wenn die Wellen von der Seite kamen, krängte (seitlich neigen) das Schiff natürlich stark, und die Schräglage wurde umso größer, je mehr Fehler man beim Steuern machte. Man konnte das auch akustisch verfolgen. Bei starkem Seegang polterten zunächst immer irgendwelche Gegenstände durch das Schiff. Die wurden dann eingefangen und gesichert, so dass vorübergehend wieder Ruhe eintrat. Wurde die Schräglage aber noch stärker, dann hörte man es wieder poltern. So ging das weiter, bis nichts mehr verrutschen oder umkippen konnte.

Bei starkem Seegang fühlte ich mich am Steuer am wohlsten. Einerseits sah ich die Wellen, die auf das Schiff zukamen und konnte einschätzen, was demnach als Nächstes passieren würde. Das war in jedem Fall besser, als unter Deck davon überrascht zu werden und von einer Ecke in die andere zu fliegen. Andererseits konnte ich auch etwas tun und versuchen, die Krängung so gering wie möglich zu halten. Ich hatte auch ein Gefühl, als stände ich im Zentrum einer riesigen Wippe, die sich nach vorn und nach hinten, nach links und nach rechts neigte. Ich brauchte mich aber nur in die entgegengesetzte Richtung zu lehnen, um in der Senkrechten zu bleiben. Abgesehen davon war es auch ein faszinierender Anblick, wenn der Bug in die Wellenberge rammte, und die Gischtfontänen derartig nach oben schossen, dass sie sogar über die relativ hohe Brücke hinwegrauschten.

Angst hatte ich in solchen Situationen so gut wie nie. Im Gegenteil, wenn der Sturm abflaute, die See ruhiger wurde und die Anspannung nachließ, kam eher ein Gefühl der Enttäuschung auf, dass alles vorbei war. Vielleicht hätte man jedoch dankbar sein sollen, denn es hätte ja auch schlimmer kommen können. Aber wenn man jung ist, sieht man die Dinge eben relativ unbekümmert.

Freizeit gab es natürlich auch an Bord. Da brachte ich dann beispielsweise meine Wäsche in Ordnung, die von Zeit zu Zeit ausgebessert und gewaschen werden musste. Anfangs war die Unterwäsche noch weiß. Aber dann stopfte ich sie eines Tages zusammen mit blauem Arbeitszeug in die Waschmaschine, und als ich sie wieder herausholte, war sie hellblau. Einige Monate später befand sich ein roter Schal in der Maschine. Dadurch wurde die hellblaue Unterwäsche dann lila und behielt diesen Farbton auch hartnäckig, bis sie aufgetragen war.

Falls es wirklich nichts zu tun gab, las ich oder schrieb Briefe nach Hause. Post zu erhalten war übrigens mindestens so schön wie Weihnachten. Wenn wir nach langer Zeit auf See wieder einen Hafen anliefen, dann fieberten die meisten dem Augenblick der Postverteilung entgegen wie kleine Kinder dem Heiligen Abend. Für manche war dieser Augenblick jedoch mit schmerzhaften Enttäuschungen verbunden. In den ersten Häfen kamen die Briefe von der Freundin, Verlobten oder Braut regelmäßig, und die Freude war groß. Dann gingen sie in einem Hafen leer aus. Nun gut, das konnte vorkommen, im nächsten Hafen würde es schon wieder anders aussehen. Und so war es denn auch. Alles schien wieder in bester Ordnung zu sein. Aber dann wurden die Abstände größer, bis schließlich überhaupt keine Post mehr kam, weder im nächsten noch im übernächsten Hafen. Die Befürchtung wurde zur Gewissheit: Es war aus mit der Liebsten.

Von nun an waren diese Kameraden kaum wiederzuerkennen. Wenn wir an Tagen, an denen es Post gegeben hatte, abends zusammensaßen, war ihnen anfangs zwar noch nichts anzumerken, aber je später der Abend wurde, desto mehr betranken sie sich, und am Ende ließen selbst die härtesten Kerle ihren Gefühlen freien Lauf und heulten Rotz und Wasser. Bei anderen, denen es schon früher so ergangen war, brachen die alten Wunden wieder auf, und auch sie überkam das heulende Elend. Ein wahrhaft trauriger Anblick.

Sonntags war auf See in der Regel nicht viel los. Eine Gruppe von Kadetten fand sich dann meist auf dem Achterdeck ein, um über dies und jenes zu reden und ein Bierchen zu trinken. Es ließ sich auch schon mal der eine oder andere Matrose sehen und gab Geschichten aus seinem reichlichen Erfahrungsschatz zum Besten. Die Älteren kannten die Häfen, die wir anlaufen sollten, meistens schon, und wir waren natürlich neugierig zu erfahren, was uns dort erwarten würde.

Einer dieser Matrosen konnte nicht nur interessant erzählen, sondern hatte auch immer ein Kunststückchen auf Lager, das er uns vorführte. Einmal wollte er uns davon überzeugen, dass er einen Stuhl senkrecht über dem Kopf balancieren konnte, ohne ihn mit den Händen zu berühren. Wir waren natürlich der Meinung, dass so was nicht möglich sei.

Also ließ er einen Holzstuhl holen (ließ holen! Er war ja Matrose.), verschränkte die Arme auf dem Rücken und stellte sich breitbeinig hinter den Stuhl. Dann biss er in die Stuhllehne, hob den Stuhl mit den Zähnen ein Stück vom Boden hoch und versetzte ihn in Schwingungen. Plötzlich machte er einen Schritt nach vorn, tauchte unter den Stuhl und drückte ihn nach oben.

Das Kunststück war so gut wie gelungen, aber anscheinend noch nicht zu Ende. Er versuchte nun, mit dem Stuhl über dem Kopf noch ein Stückchen zu gehen. Kann sein, dass der Alkohol schuld war, jedenfalls torkelte er mehr als er ging. Der Stuhl kam von oben und krachte auf den Boden. Das nahmen ihm jedoch zwei seiner Schneidezähne übel, da er den Stuhl bis zuletzt mit den Zähnen festgehalten hatte. Wir waren sehr beeindruckt, aber als er uns dann aufforderte, das Kunststück nachzumachen, war keiner dazu bereit.

Freizeit