Auf einem Schiff, aber noch nicht auf See

Am 12. Mai 1958 begann nun der Ernst des Lebens. So ganz ernst war es allerdings noch nicht, denn unser Schiff lag ja, mit Drahtseilen und Ankerketten fest mit dem Land verbunden, nur in der Weser und bewegte sich keinen Meter von der Stelle.

Aber das Leben an Bord war nun mal völlig anders als mein bisheriges Landleben. Bereits am ersten Abend sollte ich einen wesentlichen Unterschied kennen lernen. Es gab nämlich für uns Lehrgangsteilnehmer keine Kojen, sondern Hängematten aus Segeltuch, und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man in so einem labberigen Ding auch richtig schlafen konnte.

Da hingen wir nun wie Würste in der Räucherkammer – allerdings waagerecht – und schaukelten uns in den Schlaf, der am nächsten Morgen durch ein schrilles Pfeifsignal sein jähes Ende fand. Zuerst wusste ich nicht so recht, wo ich war, und was ich als Nächstes tun sollte. Aber die Ausbilder machten uns unmittelbar und unmissverständlich klar, wie der Tagesablauf in den nächsten Wochen und Monaten aussehen würde.

Und ungefähr so sah er aus: Um 6:30 Uhr ertönte dieses brutale Pfeifsignal, gefolgt von einem „Reise, reise (engl.: rise – aufstehen), raus aus der schööönen … (kurze Pause) Hängematte!“ Das klang irgendwie witzig, denn auf „reise“ reimt sich ja nicht „Hängematte“, und so dachte wohl jeder an „Sch….“. Wir sprangen dann sofort aus der Hängematte und rollten sie – inklusive Bettzeug und Schlafanzug – nach einem ausgeklügelten System zusammen. Wenn ich mich recht erinnere, dann hatte diese Übung nicht nur den Zweck, dass die Rolle ordentlich aussah, sondern sie hätte im Ernstfall auch als Schwimmkörper dienen sollen, um sich damit über Wasser zu halten. Eine unordentlich zusammengerollte Hängematte wäre eben schneller untergegangen. Das Ganze musste auch sehr rasch geschehen, denn nach wenigen Minuten hieß es: „Antreten zur Hängemattenmusterung!“ Wehe, wenn da nicht alles stimmte!

Danach wurden die Hängematten verstaut, und wir wuschen uns im sog. Waschhaus. Anschließend ließen wir die Backen und Banken (lange Holztische und Bänke) von der Decke herunter und bauten sie auf. Wenn wir damit fertig waren, wurde das Geschirr verteilt, und wir begannen mit dem Frühstück. Meist gab es für jeden zwei bis drei Scheiben Brot, etwas Butter oder Schmalz und Marmelade. Um 7:50 Uhr war Aufklaren, d.h. wir mussten aufräumen und uns fertig machen zum Antreten. Um 8 Uhr ertönte wieder ein Pfeifsignal, und wir traten im Arbeitszeug an Deck an. Um festzustellen, ob noch alle da waren, wurde sicherheitshalber abgezählt. Als Nächstes wurden die Räume und das Deck gefegt und geschrubbt, das Waschhaus gereinigt und Kupfer bzw. Messing geputzt.

Dazu gehörten die kupferne Abdeckhaube der Positionslampen und die Messingglocke.

Sarah im Juli 2006

Lang ist es her.

Um 9 Uhr traten wir wieder an und wurden zum Arbeitsdienst oder zum Unterricht eingeteilt. Arbeitsdienst bedeutete praktisches Arbeiten, wie Instandsetzungsarbeiten am Schiff, Knoten üben, Spleiße anfertigen und Kutterdienst.

Unterricht war Schulbetrieb, also zuhören, aufschreiben, lernen, abgefragt werden. Das Angebot an Theorie war enorm. Es deckte so ziemlich das gesamte Spektrum der Christlichen Seefahrt ab.

Folgende Themenbereiche wurden behandelt:

– Rettungsboote (Arten, Bauweise, Inventar)

– Schiffsbau und Schiffstypen

– Schifffahrtsbehörden und -institute, Schiffspapiere

– Ruder- und Maschinenkommandos

– Kommandos bei Bootsübungen und Ankermanövern

– Maße und Gewichte, das Morsealphabet

– Windstärken- und Seegangsskala

– Wetterregeln, Barometer und Thermometer

– die Kompassrose, Kompassarten und ihre Eigenschaften

– das Loggen (Bestimmung der Fahrtgeschwindigkeit)

– das Loten (Bestimmung der Wassertiefe)

– das Ladegeschirr (Einrichtung zur Übernahme der Ladung)

– das Blockwerk (Rollen, über die das Tauwerk geführt wird)

– das Ankergeschirr

– das Tauwerk, Knoten und Steke, das Segeltuch

– Schmiermittel, Arten und Verwendung

– Farben, ihre Bestandteile und Verwendung

– die Seestraßenordnung (Artikel 1 bis 32)

– Seezeichen und Landmarken

– Richtlinien für die Raum- und Lukenwache, Nachtwache im Hafen

– Brandbekämpfung

– Krankenversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung

Die einzelnen Themen wurden nicht nur oberflächlich gestreift, sondern es ging bis ins Detail. Da es kein gedrucktes Begleitmaterial gab, schrieben wir alles mit und übertrugen es später – mit entsprechenden Zeichnungen versehen – in eine dicke Kladde. Gelernt werden musste es natürlich auch. Arbeitsdienst, bzw. Unterricht dauerten bis 11:45 Uhr. In der nächsten Viertelstunde wurde aufgeräumt, während die Backschafter die Tische deckten.

Unter der Decke sieht man die Haken für die Hängematten. Dort wurden nachts auch die Tische und Bänke befestigt.

Um 12 Uhr war „Antreten zum Postempfang!“, wenn die Post verteilt war „Stillgestanden!“ und mit einer Kehrtwendung nach links „Weggetreten!“ zum Essen. Klang ziemlich militärisch.

Die Mittagspause dauerte bis 14 Uhr. Danach ging der Unterricht, bzw. Arbeitsdienst weiter bis 16:45 Uhr. Ausgenommen war der Mittwoch. Da hatten wir ab 14 Uhr frei. Abendessen gab es um 17 Uhr. Um 21 Uhr mussten wir in den Hängematten liegen und den Mund halten, also „Ruhe im Schiff!“.

Das klappte natürlich nicht immer, und so lernten wir noch einen weiteren Verwendungszweck der Hängematte kennen. Die Ausbilder hatten nämlich eine andere Vorstellung von Nachtruhe als wir. Wenn das der Fall war, mussten wir wieder aufstehen, die Hängematte zusammenrollen und damit an Deck antreten und zwar, ohne einen Mucks von uns zu geben. Sollte das nicht klappen, oder musste zu einem späteren Zeitpunkt der Vorgang wiederholt werden, weil uns die Wirkung beim ersten Mal nicht genügend beeindruckt hatte, dann hieß es „Hängematten stemmen!“.

Das lief nun folgendermaßen ab. Wir stemmten die ziemlich lange und relativ schwere Rolle in die Waagerechte. Aber schon nach kurzer Zeit wurde das Bündel über unseren Köpfen immer schwerer, und die nächtliche Stille wurde hier und da durch ein verhaltenes Stöhnen unterbrochen.

Die Seelords fingen an zu wanken, aber kein Ausbalancieren half, die Arme knickten ein, und die Rolle plumpste, wenn alles gut ging, an Deck. Wenn nicht, erwischte sie den Nebenmann und ließ auch dessen Rolle dem Gesetz der Schwerkraft folgen. Diejenigen, die schon früh die Arme hängen ließen, durften sich nicht etwa ausruhen, sondern mussten wieder von vorn anfangen. Das ging dann so lange, bis die Ausbilder zufrieden waren. Die Maßnahme verfehlte im Allgemeinen ihre Wirkung nicht, jedenfalls nicht bis zum nächsten Mal.

Am Samstag wurde „Rein Schiff!“ gemacht, und ab 14 Uhr begann das Wochenende, das allerdings am Sonntag durch das Wecken um 7 Uhr und ein Stündchen Reinigungsdienst kurzzeitig unterbrochen wurde. In meiner Freizeit hatte ich nie Langeweile, denn der Unterrichtsstoff musste ja schließlich noch verarbeitet werden. Knoten üben und Spleiße anfertigen lernt man am besten durch Übung, und es machte sogar Spaß.

Die meiste Freizeit verbrachte ich wohl in der Jolle, mit der ich stundenlang in der Nähe des Schulschiffes umherwriggte. (Beim Wriggen wird das Boot vorwärts bewegt, indem man den Riemen am Heck des Bootes ins Wasser taucht und ihn dann in Form einer liegenden Acht durch das Wasser dreht.)

Außerdem hatte ich noch einen kleinen Nebenjob. Einer unserer Ausbildungsoffiziere, Herr Ullrich, baute sich in unmittelbarer Nähe des Schulschiffes ein Motorboot, und da half ich fleißig mit.

Das ist allerdings nicht der Ausbildungsoffizier.

Es gab da etwas an Bord, was wirklich strengstens verboten war, nichtsdestotrotz aber die meisten von uns unwahrscheinlich reizte – nämlich auf einen der drei Masten zu klettern. Wenn gerade kein Ausbilder in der Nähe war, unterhielten wir uns manchmal über die Möglichkeiten, trotz des Verbotes einen Versuch zu wagen. Wir tauschten dann diesbezügliche Erfahrungen aus, die manche vorgaben, schon gemacht zu haben. Beweisen konnte natürlich keiner, dass er schon oben war, denn die einzige Möglichkeit war, es während der Nachtwache zu versuchen, und da schliefen die anderen ja.

Irgendwann war ich dann auch mit der Nachtwache dran. Eine sternklare Nacht versprach eine herrliche Aussicht. Da wir immer zu zweit zum Wacheschieben eingeteilt waren, musste ich nur noch meinen Kumpel von meinem Vorhaben überzeugen. Der hatte keine Einwände, und so beschlossen wir erstmal zu warten, bis sich alle an Bord im Tiefschlaf befanden. Drei Masten standen nun zur Auswahl, der Vormast (50 m), in der Mitte der Großmast (52 m) und hinten der Kreuzmast (48 m). Ob meine Wahl auf den Kreuzmast fiel, weil er der niedrigste war, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls war es die dümmste Entscheidung in dieser Nacht, denn unter dem Kreuzmast befanden sich die Wohn- und Schlafräume der Offiziere.

So gegen 2 Uhr war es dann soweit. Als Erstes zog ich meine Schuhe aus, um möglichst jedes Geräusch zu vermeiden. Dann stieg ich also auf Strümpfen die Treppe vom Hauptdeck auf das Achterdeck hinauf und schlich vorsichtig über die Decksplanken zu den Wanten.

Dort machte ich eine kurze Pause und lauschte, ob sich irgendwo unter mir etwas regen würde. Außer dem Pochen in meinen Ohren war jedoch nichts zu hören. Erleichtert griff ich in die Wanten, und der Aufstieg begann. Das Klettern war zwar etwas ungewohnt, bereitete mir aber weiter keine Probleme. Ich kam rasch voran. Als ich kurz vor der ersten Rah angelangt war, nahm jedoch alles ein jähes Ende.

Mit einem lauten Krachen flog unter mir eine Tür auf, ein Offizier im Schlafanzug stürzte an Deck und brüllte derart zu mir herauf, dass ich vor Schreck wie gelähmt war. Während des Abstiegs hatte ich natürlich nur den einen Gedanken: Welche Folgen wird das für dich haben? Zunächst musste ich erstmal eine wohlverdiente Strafpredigt über mich ergehen lassen. Aber damit war das Schlimmste auch wohl schon überstanden, denn ich kann mich an keine weitere Strafmaßnahme erinnern. Eins hätte ich allerdings zu gerne gewusst. Woran hatte der Offizier gemerkt, dass ich im Mast war? Mir fehlte jedoch der Mut, um ihn danach zu fragen.

Einen Versuch dieser Art habe ich jedenfalls nicht mehr unternommen. Dennoch war ich noch mehrmals im Mast, sogar ganz oben, aber unter Aufsicht und völlig legal.

Die Masten und Rahen (das sind die Querstangen) mussten von Zeit zu Zeit gestrichen werden. Mitte Juli waren diesmal die Rahen dran. Wer wollte, durfte mit Farbeimer und Pinsel bewaffnet nach oben, und selbstverständlich wollte ich.

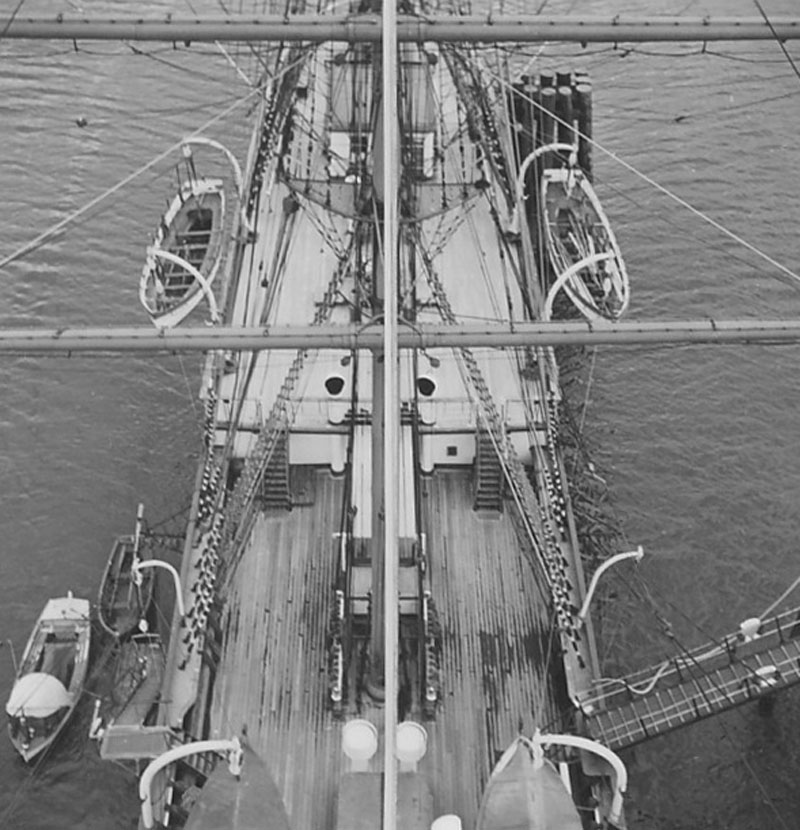

Das Unangenehmste während des Aufstiegs war der Blick nach unten, weil das Schiff unter mir immer schmaler wurde.

Schwindelig war mir zwar nicht, aber ich beschloss, erstmal mit einer Rah in mittlerer Höhe anzufangen.

Nun hieß es, den sicheren Mast verlassen und nach außen, auf die Rah klettern. Das war nicht ganz einfach, denn mit den Füßen stand ich auf einem wackeligen Draht (Fußpferd), und mit den Händen konnte ich mich an einer Stange (Jackstag) festhalten, die oben auf der Rah zum Festmachen der Segel angebracht ist. Die Rah hatte ich dann etwa in Bauch- bis Brusthöhe vor mir. So arbeitete ich mich schrittweise – auf den gefüllten Farbeimer und den Pinsel musste ich natürlich auch noch Acht geben – nach außen in Richtung Nock (Ende der Rah) vor.

Der Schiffsrumpf lag jetzt seitlich versetzt unter mir, und ich befand mich sozusagen außenbords über dem Wasser.

Dort angekommen, machte ich erstmal eine Pause und „genoss“ mit einem etwas flauen Gefühl in der Magengegend die neue Aussicht. Aber ich war ja nicht da oben, um mir die Gegend anzuschauen, sondern um zu arbeiten. Also fing ich an zu streichen – der Seemann sagt „malen“. Auf der Oberseite der Rah war das relativ einfach. Auch die von mir abgewandte Seite bereitete keine Probleme, weil ich mich mit dem Oberkörper auf die Rah legen konnte. Schwieriger wurde es dann mit der Vorderseite, denn da musste ich mich zwangsläufig zurücklehnen, um vor mir streichen zu können.

Am unbequemsten wurde die Unterseite, weil ich in die Hocke gehen musste und mich nur noch mühsam festhalten konnte. Irgendwie gewöhnte ich mich aber doch recht schnell an die neue Umgebung und fühlte mich schon bald sicher genug, um auf den höheren Rahen zu arbeiten.

Natürlich gab es auch einige kleinere „Betriebsunfälle“. Farbe hat nun mal die unangenehme Eigenschaft zu tropfen, und wenn sie dann unten auf dem Deck landete, war das kein schöner Anblick. So waren einige Kameraden denn auch die ganze Zeit damit beschäftigt, die Farbkleckse zu entfernen, bevor sie antrockneten. Damit ihre Arbeit nicht zu eintönig wurde, ließ hin und wieder jemand (aus Versehen) von oben einen Pinsel fallen. Ein- oder zweimal kam es allerdings ganz dick. Da landete nämlich der Farbtopf samt Inhalt an Deck. Das war natürlich eine mittlere Katastrophe, aber zum Glück passierte mir das nicht.

Krönender Abschluss der Arbeit war das Streichen der Rahnocken. Sie sind in der Regel weiß und schwer zu erreichen, weil alles, woran man sich festhalten könnte, etwa einen halben Meter vorher aufhört.

Der Abstand des Fußpferdes von der Rah wird zur Nock hin immer geringer. Solange ich auf dem Fußpferd stand, hatte ich ja die Rah in Höhe des Oberkörpers vor mir, was mit einem gewissen Sicherheitsgefühl verbunden war. Verringert sich nun der Abstand zwischen Fußpferd und Rah, wenn man sich nach außen vorarbeitet, dann wandert sie sozusagen nach unten (oder man kommt mit dem Körper immer weiter nach oben über die Rah). Irgendwann befindet sie sich dann vor den Schienbeinen, aber so kann man natürlich nicht mehr stehen, es sei denn, man ist Artist und balanciert auf der Rah weiter. Als ich diese kritische Stelle erreicht hatte, ging ich zunächst in die Hocke, setzte mich dann auf das Fußpferd und rutschte in Richtung Nock, bis es nicht mehr weiter ging und meine Oberschenkel zwischen Fußpferd und Rah eingeklemmt waren.

Der Abstand des Fußpferdes von der Rah wird zur Nock hin immer geringer. Solange ich auf dem Fußpferd stand, hatte ich ja die Rah in Höhe des Oberkörpers vor mir, was mit einem gewissen Sicherheitsgefühl verbunden war. Verringert sich nun der Abstand zwischen Fußpferd und Rah, wenn man sich nach außen vorarbeitet, dann wandert sie sozusagen nach unten (oder man kommt mit dem Körper immer weiter nach oben über die Rah). Irgendwann befindet sie sich dann vor den Schienbeinen, aber so kann man natürlich nicht mehr stehen, es sei denn, man ist Artist und balanciert auf der Rah weiter. Als ich diese kritische Stelle erreicht hatte, ging ich zunächst in die Hocke, setzte mich dann auf das Fußpferd und rutschte in Richtung Nock, bis es nicht mehr weiter ging und meine Oberschenkel zwischen Fußpferd und Rah eingeklemmt waren.

Alles klar? Nein? Also ich saß jetzt auf einem Draht – mit einschneidender Wirkung – und hatte vor meinem Bauch die Rah. Wenn diese Position auch etwas unbequem war, so gab sie mir zumindest ein Gefühl von Sicherheit. Viel mehr als den Spruch „Eine Hand für das Schiff und eine Hand für den Mann.“ gab es damals nicht, und in der Praxis konnte ich ihn meistens auch vergessen, weil ich zum Arbeiten beide Hände brauchte. Aber ich hatte ja noch die Beine, um mich irgendwo festzuklammern. Sicherheitsleinen oder -gurte waren wohl noch nicht erfunden. Also reckte und streckte ich mich so weit es ging nach außen und verpasste der Rundung einen weißen Anstrich. Vielleicht hätte ich mich auch rittlings auf die Rah setzen können, aber das brachte ich nun doch nicht fertig.

Foto: Archiv DSV Bremen

Heute sieht das so aus.

Insgesamt hat mir die Arbeit im Mast sehr viel Spaß bereitet. Die anfängliche Unsicherheit war schon nach kurzer Zeit überwunden und einer Art Wohlbehagen (Höhenrausch?) gewichen. So bedauerte ich es sehr, als es dort oben nichts mehr zu tun gab.

Manchmal stellte ich mir die Bedingungen vor, unter denen die Kameraden auf hoher See arbeiten mussten. Bei Sturm und Regen in den Masten herumzuturnen, auf einem Schiff, das stampft und rollt, war sicher etwas ganz anderes, als das, was ich hier zu tun hatte, und so bewunderte ich im Stillen alle diejenigen, die so etwas erlebt hatten.

Segel bergen bei Sturm

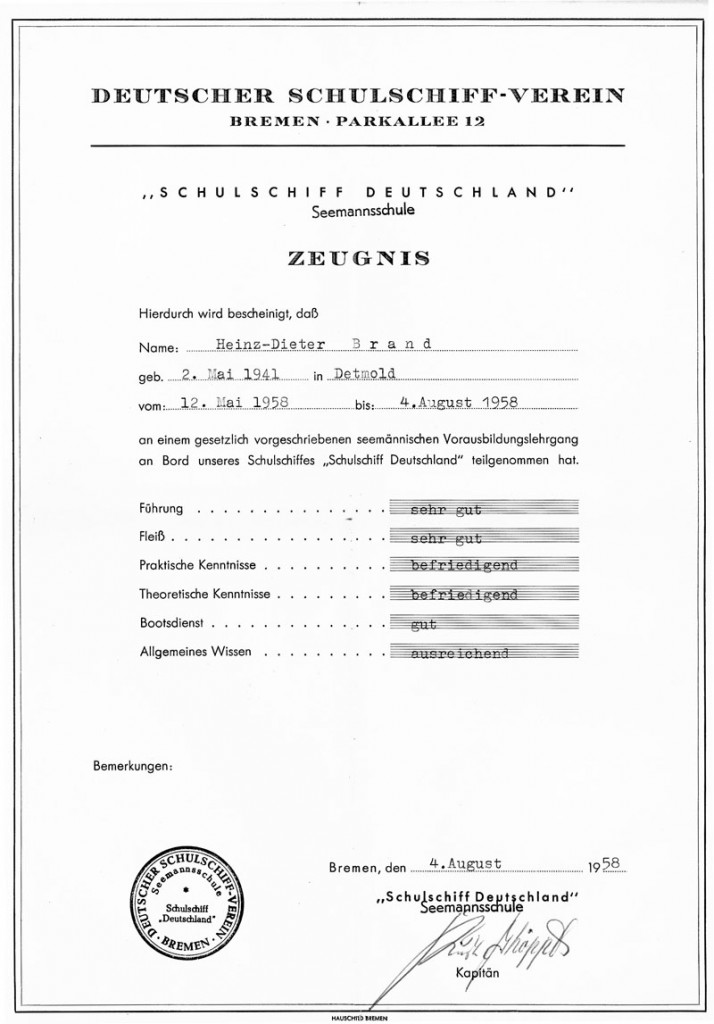

Mein Abschlusszeugnis

Warum mein „Allgemeines Wissen“ nur ausreichend war, weiß ich nicht mehr.

Warum mein „Allgemeines Wissen“ nur ausreichend war, weiß ich nicht mehr.

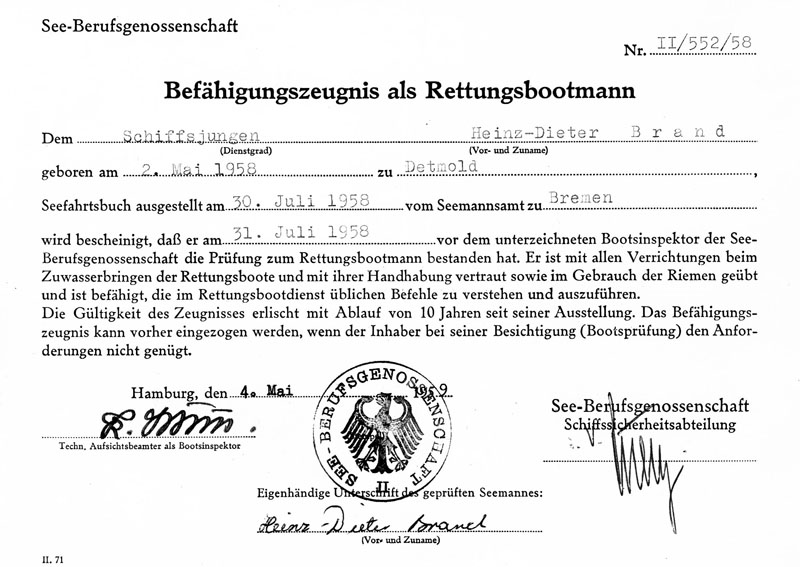

Rettungsbootsmann im zarten Alter von knapp 3 Monaten zu werden, ist schon eine stramme Leistung, fiel mir aber erst im Jahre 2016 auf.

Einige Daten zum Schiff

Baujahr: 1927

letzte Fahrt unter Segeln: 1944

Länge: 88,20 m

Breite: 11,90 m

Höhe des Vormastes: 50 m

Höhe des Großmastes: 52 m

Höhe des Kreuzmastes: 48 m

Etwa eine Woche vor Lehrgangsende erhielt ich den Bescheid, dass ich auf der „Frauenfels“, einem Kadettenschiff der Hansa-Reederei Bremen, als Schiffsjunge anfangen konnte.

Ziel der Reise: Persischer Golf, Dauer: ca. fünf Monate

Persischer Golf, Orient, das klang exotisch, das klang nach Ferne, fast ein halbes Jahr würde ich unterwegs sein. Ich war aufgeregt und überglücklich.

Die Seefahrt konnte beginnen.